翌朝は5時過ぎぐらいから周囲がドタバタとやかましくなってくるが、意地で7時起床。どうにも体がだるい。

朝食は8時からでオーソドックスな和食。朝からしっかりと腹に入れて体にエンジンをかける。

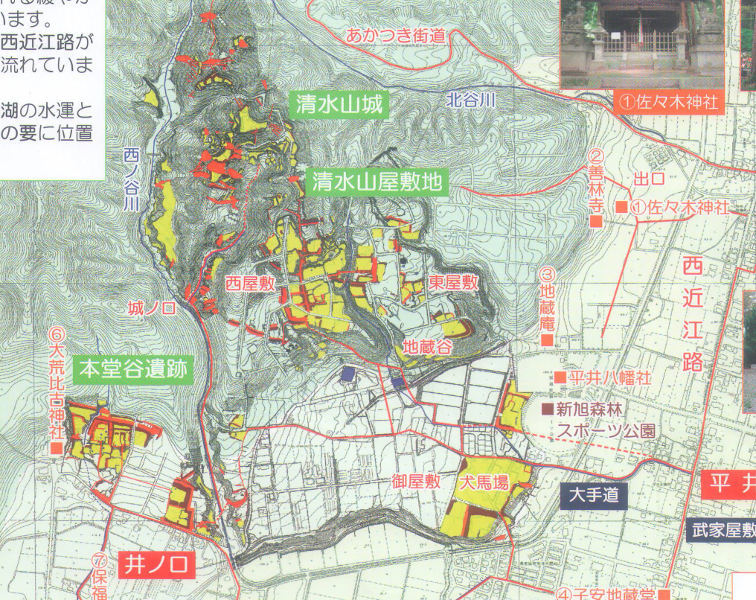

清水山城 湖西を代表する戦国時代の大山城

9時前ぐらいに旅館をチェックアウトすると、まずは最初の目的地である清水山城を目指す。清水山城は鎌倉時代から戦国時代にこの地域で活躍した佐々木氏の居城だったという。この地域を代表する山城の一つで、ここの訪問は以前から懸案となっており、今回の遠征のルート選定においてもこの城の存在が大きな理由の一つとなっている。実は昨年の秋にここを訪問する予定を立てたのだが、その頃にこの近辺で熊の目撃情報が多発して警戒警報が出ていたために見送った次第。宿の主人の話でも、去年は旅館の近くでの目撃情報もあったのだとか。ここのところの温暖な天候で熊が冬眠から起き出している可能性はかなりあるので、今回はそれを警戒しての装備も一応用意してある。Amazonで購入した熊撃退用の唐辛子スプレーである。

麓の運動公園の駐車場に車を置くと事務所で地図をもらって、唐辛子スプレーなどの装備を整えた上で山を目指す。しかしここで道に迷って予定のルートよりかなり外れることに。結局たどり着いたのは鉄塔メンテ用と思われる直線の舗装道路。ここからでも登れたが、これから行く方には大手口から登ることを勧める。

標高の大して高い山ではないので、ここをしばらく登ると西館の西側に到着するので西館の見学をする。

西館はかなり広い。屋敷を構えるには十二分の広さである。主郭はこの奥をさらに登ったところ。ここから山道になるが、恐らくノートは無理でも軽トラなら登れる道。この道を登ってしばらく進んだ先に主郭へ直登する急階段がある。主郭の周辺はかなり切り立った地形になっている。

この階段を登ると主郭。主郭は結構広く手前には鉄塔が立っているが、この場所はそもそも櫓があったと考えられている場所とか。主郭はL字型になっており、建物の礎石跡も発見されている。ここからは広くびわ湖までを見渡すことが出来、この地域を押さえる要衝と言えるだろう。

主郭から二郭に降りる道があるが、ここを進んでみると二郭との間はかなり深い堀切(5m以上はあるだろう)で区切られており、ロープが垂らしてある。これをつかんで降りていくということになるのだが、ロープをつかんだところで現在の私は左肘の腱鞘炎のせいで握力がほとんどなくなっていることを思い出す。20代ぐらいまでの頃ならロープを頼りに谷底に軽快に降りていくことも可能だったろうが、今となっては増大した体重を軟弱化した腕力ではとても支えきれない状態になっている。無理は止めて引き返すことにする。

一旦主郭から降りて下から二郭に回り込む。こちらも崖の中腹にわずかに道を切っているだけで足下はやや不安だが、上から回り込むよりは安全性が高い。

ようやくたどり着いた二郭は主郭よりは狭いがそれでもそれなりの面積はある。また周囲は土塁や切り立った崖に囲まれていてかなり守備の固い曲輪である。土塁の欠け目からロープが下がっているのだが、どうやらこれで下の三郭に降りろということのようだが、高さは先程の主郭の時の倍以上はありそうだし、険しさもかなりのもの。これはとても無理と言うことで引き返す。

引き返すと北曲輪群の見学へ。この手の山城は尾根筋伝いが防御の弱点となるので、その方向に尾根筋を断ち切るために設置された曲輪である。ここも主郭との間にはかなり深い堀切があり、もしこの曲輪を落としたところでやはりここから主郭を攻めるのはかなり困難だろうが、念には念を入れた防御の構えというところか。。

下から見た時には標高もそう高くないと感じたのだが、主郭周辺の険しさはかなりのもので、かなり堅固な城郭という印象を受けた。全体的に見所も多く、これは私撰100名城Aクラス相当と判断できる。

帰りは西館から大門を経由して大手道を降りてきた。そのまま降りてくるとテニスコート脇に出てきた。どうやら私は最初に球場の方向に向かったのだがそれが間違いで、正解はテニスコートの南の道を真っ直ぐ進み、農業用フェンスに沿って直進するコースだったようだ。どうももらった地図の記述の仕方が紛らわしかった。

敦賀温泉リラ・ポートへ

久しぶりに本格山城訪問でかなり汗をかいた。やはり次の目的地へ行く前にどこかで汗を流しておきたい。そこで敦賀のリラ・ポートに立ち寄ることにする。ここは北陸トンネル掘削時に湧き出した温泉をそのまま温泉施設にしたという施設。リラ・ポートは北陸自動車道の敦賀ICの近くの山沿いにある。ちょうど北陸自動車道を目の前に見下ろす形になる。

入浴券を購入すると早速入浴。ここは高温槽と中温槽があるが、それぞれ湯が違う。高温槽は北陸自動車道掘削時に湧き出したアルカリ単純泉。ヌルヌル感が結構ある湯である。中温槽の方は1500mの地下からくみ上げたというナトリウム炭酸水素塩泉。こちらはヌルヌル感にややネットリした感触が加わる。施設としてはこれらの内風呂にプラスしてサウナと露天風呂がある。

施設の雰囲気はスーパー銭湯そのものなのだが、湯は意外なほどに本格的である。入浴料金1000円というのがいささか高めだが、その気になれば一日くつろぐことも可能ということを考えればマズマズか。立地については便利なのか不便なのか微妙なところ。

入浴を終えると昼食もここのレストランで摂っておくことにする。注文したのはとんかつの膳。福井名物ソースカツ丼を意識してか熱々の鉄板に乗ったとんかつにソースをしっかりかけるタイプ。なかなかにうまい。またとんかつに敷いてあるキャベツが意外にうまい。CP的には今ひとつだが観光地であることを考えるとマズマズであろう。

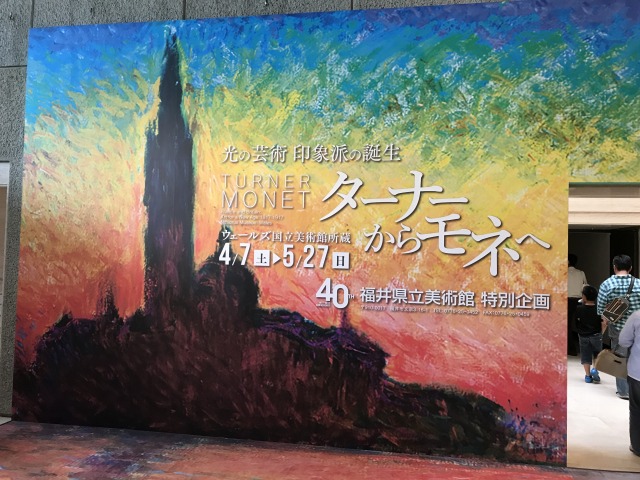

汗も流して昼食も終えたところで次の目的地を目指す。次の目的地は福井県立美術館。ここで開催されている「ターナーからモネへ」展の見学が本遠征での美術館方面での主目的の一つ。今まで各地で巡回していたが、ことごとく予定が合わなくて行けなかった展覧会。それに北陸でご対面である。

北陸道をしばし北上して美術館へ。結構観客が来ているようで美術館の駐車場は車で一杯の状態。私はたまたま幸いにして近くの駐車場に駐車できたが、もっと遠いところに回された者もいた模様。

「ウェールズ国立美術館所蔵 ターナーからモネへ」福井県立美術館で5/27まで

18世紀西洋の風景画からはじまり、その影響を受けつつ独自の風景画世界を確立したイギリスのターナー、その後に開花した写実主義絵画、そして前衛絵画であった印象派、一方で当時の主流だったアカデミズム絵画にラファエロ前派など、さらにはポスト印象派といった西洋絵画史の流れに沿った作品を展示。目玉はターナーの作品数点とモネの代表作の一つ「サン・ジョルジョ・マッジョーレ」。

なかなかに有名どころの作品を押さえてあり、それなりに見応えがある。個人的には印象に残ったのはミレーの「突風」。ありえない劇画的な突風の描き方が面白い。また意外にアカデミズム系絵画に良品あり。

以前にターナー展を見た時に、ターナーの晩年の作品がモネの晩年のようだと感じたことから、「ターナーからモネへ」と題していたのはその辺りの関わりを解説するのだと思っていたが、単にターナー時代からモネ時代という意味で、実質的には「英国ウェールズ国立美術館展」だった。

なお今回はたまたま学芸員による作品解説があったので非常に分かりやすくて参考になった。この手のイベントは作品に対する理解を深めるのに役に立つのだが、時間がかかるのが難点。結局はこの日もここで1時間以上を費やすこととなった。なお学芸員によってはかなり見解が偏っている場合もあるのでそれは要注意。

粟津温泉法師で宿泊

展覧会の鑑賞を終えるともうそれなりの時間。今日の宿泊先へ移動することにする。今日は加賀温泉郷の粟津温泉で宿泊する予定にしている。福井から加賀温泉までは1時間以上かかる。意外に距離があるもんだ。粟津温泉に到着した頃には夕方頃になる。

宿泊ホテルは法師。歴史と格式のある由緒正しいホテルらしいが、今となってはやや老朽化が随所に見え、安ホテルにもなれず、かと言って高級ホテルで押し通すのもしんどいという微妙なところになっている雰囲気。で、私がここを選んだのも微妙に割安なプランがあったから。

チェックインの前に中庭を鑑賞しながらの呈茶サービス。この辺りには格式を感じる。通された部屋は中庭に面したなかなか良い部屋。ホテルは複数の建物がこの中庭を環状に取り囲むという独特の構造をなしている。

部屋に荷物を置いてホッとしたところで大浴場へ入浴に行く。大浴場は巨大な内風呂とやや小ぶりの露天風呂が併設された、この手の大型ホテルでは一般的な構成。泉質はナトリウム-硫酸塩・塩化物泉とのこと。ややベッタリした感触の湯だが、特別に強い浴感はない。湯としては先程のリラ・ポートの方がインパクトはあったか。

粟津温泉街散策

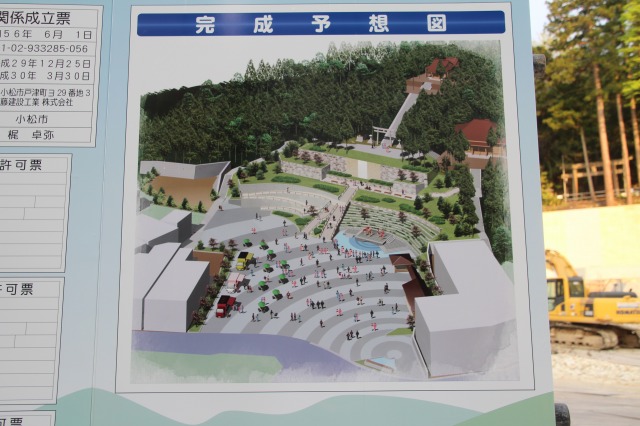

入浴を終えた後は買い物も兼ねて町中に散策に出る。粟津温泉自体は歴史もある温泉地のようなのだが、古来からの温泉地の常でやや寂れムードも漂っている。廃墟になったホテルなどがあったりするのがまた印象が悪い。恋人達の聖地があったり、新しく交流広場を作ろうとしていたり盛り上げの手を打っているのは分かるが、果たしてそれが功を奏するか。そもそも加賀温泉郷は山中温泉、山代温泉などもあり最初から過当競争気味だし、昨今は大阪を中心とした近畿地域が経済的にも今ひとつ低調なので、それも影響しているだろう。やはり抜本対策としては日本全体での地域振興が必要なのであるが、トップがお友達に便宜を図って偉そうにすることしか頭にない無能では・・・。

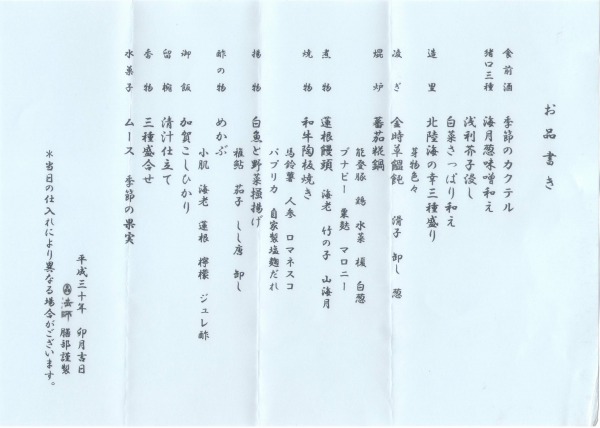

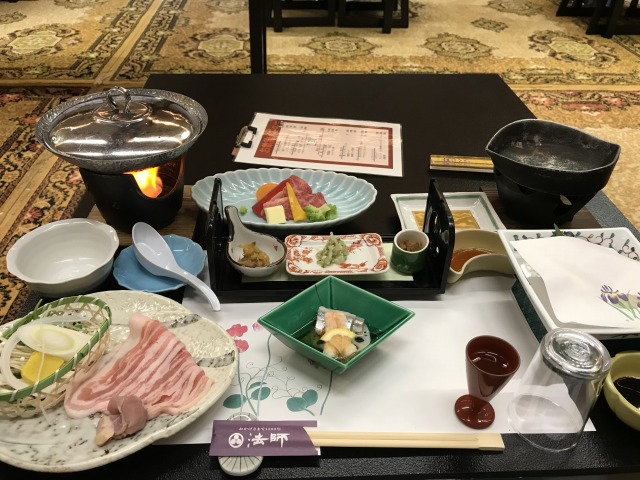

温泉街を一回り散策して戻ってきたらそろそろ夕食である。夕食は4階の宴会場で会席料理。品数もあり、それなりに美味いのではあるが、特別な驚きはないというのが本音。どうしても可もなく不可もなしの普通の会席である。また全体的にサービスがドタバタギクシャクしてるのが気になるところ。格式を守り切るか、サービスを切って価格を下げるかという二者択一にいずれ迫られそうな気がする。それを失敗したら、いずれは大江戸温泉か伊東園なんかに買収されてしまう恐れも・・・。

夕食を終えて部屋に戻った頃から下半身の強烈な怠さに襲われる。今日は既に1万4千歩を超えている上に山城込みであるから相当にダメージがあるはずである。明日動けなくなると困るので、大浴場に繰り出して足を良くほぐしておくことにする。

夜になると疲れがどっと押し寄せてくるので、この日もやや早めに就寝する。