早朝から思わぬハプニングにドヨーンとなる

翌朝は7時ごろまで爆睡する予定だったのに、5時半ごろに爆睡から目覚めてしまう。どうも老化を感じるのは睡眠力の低下である。若い頃に比べると睡眠不足には弱くなった(睡眠不足が祟ると、仕事中でさえ不意に落ちてしまうようなことがあるので注意が必要)のを感じるのに、逆にどれだけ疲れていても昼時まで寝続けるなんていうことは不可能となった。たとえいくら疲れていても、ある程度の時間でめざめてしまって睡眠が維持できないのである。この時も「まだ早い」ともう一度寝ようとしたが無理だった。そこでやむなく起きだすことにする。熱いシャワーで目を覚ますかと思ったが、どうも湯が出ない。そこでグダグダしているうちに大浴場オープンの時間になったのて、大浴場に体を温めに行く。

体が温まってシャキッとしたところで、8時の朝食までに原稿入力。さてそろそろ朝食だから、入力した原稿をセーブしてPCをシャットダウン・・・というところでとんでもない悲劇が起こったことに気付く。私はポメラをPCの外部メモリとして使用しており、原稿はポメラに記録されるはずなのであるが、どうもポメラとPCの接続が何らかの理由で断たれていたようであり、私がセーブしたはずの原稿は消滅してしまったのである。PCの方も落としていたので万事休す。思わず頭が真っ白になって「なんてこった」という声が出る。こういう時は外国人ならまさに「Oh,my God!」。私の場合は「Oh my Buddha!」である。

結局は昨日から丸一日かけて入力した分の原稿がまるまる消滅してしまった。初っ端から気分がドヨーンと沈むが、いつまでも覆水を盆に返そうとしても無駄である。気を取り直して朝食に出向く。

美味い朝食を摂ってから本日の戦略会議

朝食は和定食のセットにサラダなどを足していくタイプ。もしかしたらコロナ対策でバイキングを変更したのかもしれない。普通に美味いのでガッツリと頂く。

さて今日の予定だが、目的地は霧島温泉。とにかく今回の遠征の主目的は温泉でゆったりである。ただオプショナルツアーとして山城が2カ所ほど組み込んである。もっともこれだけだと予定よりも早く霧島温泉に着いてしまいそうである。確かに霧島温泉で少し考えていることがあるので、早めに到着するつもりでいるがそれにしても早すぎることになりそう。ホテルでチェックアウトギリギリまで粘るという手もあるが、もう既に指宿温泉は入り倒した感がある以上、それ以上は不毛。

結局は昨日断念した亀甲城に立ち寄ることにする。知覧までまた走ることになるが、どうせそんなに遠回りにもならない。朝食を終えると直ちに荷物をまとめてチェックアウトする。

チェックアウト後に岩崎美術館を見学する

ただその前に隣にある岩崎美術館は立ち寄っていきたい。岩崎美術館は鹿児島の財界の大物で、そもそもこのホテルの創業者である岩崎與八郎の個人コレクションを展示した美術館である。個人コレクションなのでジャンル的には個人の嗜好がもろに反映されており、西洋絵画及び日本近代洋画から薩摩焼にパプアニューギニアの民族美術と非常に多岐で偏りがある。

絵画は東郷青児、黒田清輝などの秀品を所蔵。また地元画家による開聞岳の絵画が数点並んでいたりなど、偏りがハッキリしている。個人的には岡田三郎助の婦人像と、ヴラマンクの雪道の絵があったのが一番の収穫。また工芸館のパプアニューギニアの民族美術については、そこに秘められたパワーのすごさに思わず圧倒される。

点数は極端に多いというわけではないが、多岐にわたったコレクションの幅が結構楽しませてくれる。そう言えば以前にマコンデ美術館に行った時も展示品に圧倒されたことがあるが、ああいうプリミティブアート系はやはりインパクトが強い。日本も各地に民族的な彫刻なんかはあったりするんだが、あそこまでのパワーは残念ながらなかったりする。

岩崎美術館の見学を終えると知覧まで突っ走ることになる。昨晩に雨が降ったようで路面が濡れているが、山岳地帯に差し掛かるにつれてパラパラしていた雨は完全に本降りになる。こうなると運転の差というのが露骨に出るというか、後ろから見ていると異常に運転の下手なドライバーもいる。ずっとブレーキランプがつきっぱなしで、見ているこっちがハラハラするような運転とか、カーブが怖いのか早くからブレーキを思い切り踏んでしまうためにカーブの途中で失速して止まりかけるような運転とか。普通はスローインファーストアウトでカーブから出る時はアクセルを踏むものなんだが、それをしないものだから、スローインモアスローアウトになっている。あまりにひどい失速をするものだから車間が詰まりすぎてこちらがブレーキを踏む羽目に。

そういうおかしなドライバーにひっかかったりはあったが、それでも順調に知覧に到着した。なお昨日駐車場を見つけられなかった苦い経験から、昨晩の内に武家屋敷街に無料駐車場があることを確認しているので、そこに車を入れる。

知覧の亀甲城を見学する

亀甲城は駐車場のすぐ横の山上である。この城はそもそもは知覧城の支城だったという。川沿いの道を進むと登城路がある。

この城は山頂まで渦を巻くように曲輪が連なっているのが特徴だが、登城路もそれに沿って回ったような構造になっており、途中のあちこちに曲輪があるのが分かる。

本丸を中心とした螺旋構造になっている

山頂の本丸はそれほど大きなものではない。そういう意味では知覧城の支城という辺りで規模的にはちょうど良さそうだ。山頂の曲輪自体はそう広くなくとも、複数の曲輪が周りを取り囲んでいるので、そこまで含めるとそれ相応の兵力を籠めることもできる。

山頂から降りてくるときに周りの曲輪を見て回るが、その中には未だに生きてそうな井戸のある曲輪もあった。どうやら水の確保もできているようだ。

知覧武家屋敷街はさすがの完成度

駐車場に戻ってくると、知覧の武家屋敷街の端のほうだけをチラッと覗いてくるが、やはり町並みの完成度が非常に高い。それにここは各屋敷の庭園なんかも公開されている。さすがにここまで整っていたら観光ポテンシャルがかなり高いが、ここまで条件が整っているところは重伝建の中でも数少ない。

知覧を後にすると霧島方面に向けて突っ走る。指宿スカイラインから九州自動車道に乗り継ぐのだが、この指宿スカイラインが曲者。有料自動車専用道であるが高速道路ではない。そもそも高い山上をウネウネと走る道路で、カーブはきついしアップダウンも激しいのでそもそも高速走行できる道路でない。前後に他車がいなかったことだけが救い。ようやくこの難儀な道路を抜け、九州道に入るとそれを姶良ICまで突っ走る。

吉田松尾城に立ち寄る

姶良ICで降りたのは、この近くにある城郭に立ち寄る予定。まず最初に立ち寄ったのは、吉田松尾城。とはいうものの、実際にあるのは大手門跡の看板の立った平地だけで、ことさらに城郭を思わせる構造があるわけではない。背後に山があるが、その上に城があったわけではなく、どうやらその山地を後背の防壁として、手前に連郭状の構造があったようである。

蒲生城を見学

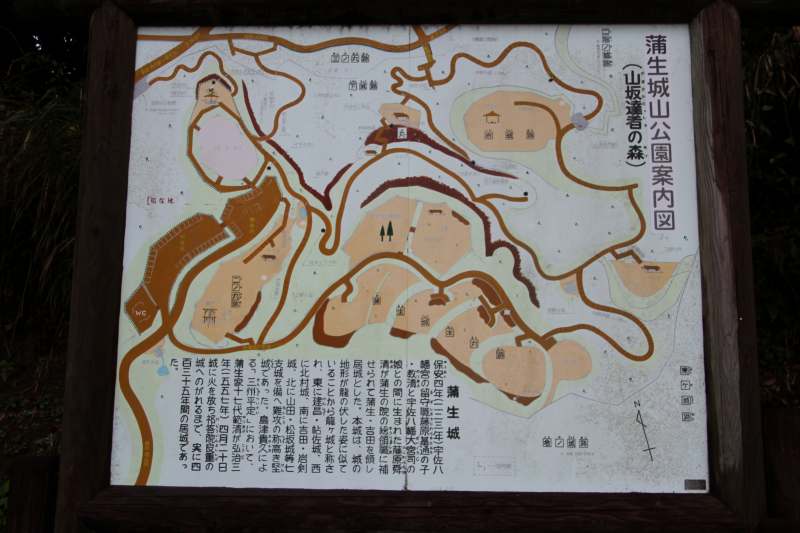

吉田松尾城の次はその北方にある蒲生城を目指す。大隅蒲生城は1123年に蒲生・吉田を領した藤原瞬清が居城とし、周辺の支城と共に防御を固めたそうだが、例によって島津貴久の攻勢で、蒲生家17代範清が1557年に火を放って逃れたとのこと。

山上は現在は城跡公園となっていて駐車場が整備されているとの情報もあるが、一方で道路が道幅も狭く状態が良くないとの報告もある。そこで警戒しつつ現地に向かったのであるが、道は山道ではあるが道幅も十分に広く、確かにすれ違い不可な区間もあるが、正面からバカが乗った大型車でもやってこない限りは問題ない道路であった。しかも比較的最近に道路の落ち葉を払ったらしき様子もある。スムーズに山上駐車場まで到着する。

正面にインチキ臭い門があって、それを抜けると眺めの良い広場に出るが、どうもここは桜公園として整備された箇所で、本来の城とは関係なさそうである。

本来の城は右手の怪しげな門の先の急な階段を登った先が二の丸で、本丸はさらにその奥にある模様。まずは二の丸に登るがここでかなり登らされることになる。登った先の曲輪にはなぜか天守ならぬ展望台が建てられている。私は登る気にならなかったが、周りの木がかなり茂っているので、上に登ってもあまり眺望は期待できない気がする。

本丸は荒れ果てていて立ち入りも出来ず

ここの奥に降りると本丸に続く車道に出る。恐らく本丸方面の整備用の作業道路と思われるが、こちらはしばらく車が通った跡がなく、木の枝などがゴロゴロと転がっている。そのうちに右手に本丸曲輪群らしき箇所が見えてくるのだが、登り口がハッキリしない。一カ所、明らかに登り口と見られる場所はあったが、登りが急なのに足元が今朝からの雨でかなりぬかるんでいることもあり、登ることを断念した。諦めて引き返してきた途中で、また登れそうな箇所を見つけたので意を決して登ってみたが、登った先は鬱蒼として進めず。結局は引き返すことに。

帰りはあの二の丸に再び登るのが嫌だったので、水の手の方に降りていく。そこには池があり、確かに水の確保は十分であったことが分かる。そこからさらに進んで左手に現れた分岐を登ると最初の駐車場に到着した。

城跡公園として整備されているとのことだったが、整備されているのは城本体には無関係なカ所で、城本体、特に本丸周辺は完全に未整備で放置という状態のようである。特に本丸などは藪漕ぎどころか、先に進むには鉈が必要そうであったのでどうにもならない。せめて下草ぐらい刈ってくれていたら・・・。

これで途中立ち寄りの予定は終了したので霧島温泉に直行する。これからは山間のひたすら長い走行になる。いささか疲れはするが特に走行に問題はない。トラブルは途中で前をダンプに塞がれて往生した(登り坂になると止まりそうなぐらいに失速する)ぐらいである。

本遠征の次の記事

本遠征の前の記事