翌朝は6時半に目が覚める。昨晩は体があちこち痛んで寝苦しかったが、目が覚めると体のあちこちがだるい。昨日は久しぶりに無理をしすぎたか。それにしても体力が落ちたものだ。しかもこちらに来てから花粉症が出ており、夜中に何度も鼻が詰まって苦しむ羽目に。今も鼻がズルズルである。

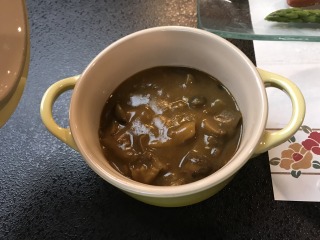

朝風呂の後に朝食。基本的に和食なのだが、今時の流行か朝カレーが付いてきている。確かに朝からカレーも適度に胃腸を刺激して良さそう。

9時前にホテルを出ると郡山駅に急ぐ。今日は郡山から東京へ移動するが、今日だけは10時過ぎの新幹線の指定席を取っているので遅れるわけにはいかないのでやや早めの出発。大分時間に余裕はあったはずなのだが生憎と郡山駅前は渋滞で、駅に近づいてから焦る羽目になったが、どうにか時間に遅れることなく駅に到着できたのである。

郡山からは新幹線で東京入り。上野で降りるとキャリーを駅のロッカーに放り込んで早速美術館巡りの開始。

それにしても上野の人出の多さには呆れる。パンダと桜の影響だろうか。福島辺りでは咲く気配さえなかった桜がこちらでは満開である。

「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」国立西洋美術館で5/27まで

スペイン王室の収集品を元にしたプラド美術館の所蔵品から、ベラスケスの作品7点を中心に17世紀の絵画を展示。

ベラスケスの作品は肖像画など。本展のタイトルのようにもなっている「王太子バルタサール・カルロス騎馬像」は、馬にまたがる颯爽たる王子を描いた作品。馬のデッサンがやけに太すぎるように感じられるが、それはこの絵が展示される位置(高い位置に飾られていたらしい)も考えての表現らしい。聡明で堂々とした描き方をされている王子は将来は立派な王になるだろうと感じさせられるが、実際は若くして亡くなったらしい。当然のように人物に対して適度な美化が加わっているのはこの時代の肖像画の常識である。

ベラスケス以外でもルーベンスの絵画なども展示されており、これも逸品。なお私的にはムリーリョが一点あったのが収穫。個人的にはベラスケスよりもムリーリョの方が好み。彼のどことなく柔らかいタッチの絵は心が癒やされる。宗教心皆無(というよりもむしろ宗教を敵視している)私でも、彼の宗教画にはありがたさを感じる。

とりあえず美術館を一つ回ったところで昼頃。今日のコンサートは2時に開演なのですみだトリフォニーホールに向かって移動することにする。昼食は錦糸町でつばめグリルでも行こうかと思っていたのだが、店の前に行列が出来ている状態。仕方ないので近くのラーメン屋に入って中華そばを注文。

昼食を終えるとホールに向かう。それにしても東北で悪化した花粉症が止まらない。鼻がズルズルでティッシュとマスクが手放せない状態。

新日フィル ルビー <アフタヌーン コンサート・シリーズ>

指揮 上岡 敏之

コントラバス 渡邉 玲雄*(NJP首席コントラバス奏者)

レスピーギ:交響詩「ローマの噴水」 P.106

ボッテシーニ:コントラバス協奏曲第2番 ロ短調*

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調「悲愴」op.74

レスピーギはなかなかに色彩豊かな演奏で、いかにもローマシリーズらしい華やかさがある。

想定外に面白かったのが二曲目のボッテシーニ。コントラバスで朗々とメロディを奏でる曲想がなかなかに聞かせるし、渡邊の演奏もなかなかの熱演であった。コントラバスの音色というのを楽しんだのは久しぶりに感じられる。

悲愴はいかにも上岡らしい個性ある演奏。随所に溜を作ったあくの強い演奏であり、例によって悪趣味や下品の一歩手前。ただその分、うねるような情念が伝わってくるような演奏。この変則的な指揮にしっかり付いてくるオケも見事。

例によって好みが分かれそうであるが、なかなかに面白い演奏であるとは感じられた。なお花粉症に苦しんでいるのは私だけではない模様で、演奏中もあちこちから鼻水をすする音やくしゃみの音などが聞こえてきていたのである。

コンサートを終えると乃木坂まで移動する。ここで開催されている展覧会が目的。

「至上の印象派展 ビュールレ・コレクション」国立新美術館で5/7まで

ビュールレコレクションとは、スイスの実業家・ビュールレ氏の個人コレクションとのことで、印象派の傑作が揃っているのが特徴とか。チューリヒ美術館に移管されたこのコレクションの代表作が今回展示されるらしい。

タイトル作品となっているのはルノワールの「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ)」だが、「ロリコン」の異名もあるルノワールらしい可憐な少女像で誰が見ても好感を持つ絵。印象派の表現と自身の目指す絵画との狭間で揺れたルノワールであるが、最終的には印象派の手法を捨てて一部古典的な手法に戻ることで、このような美しい人物画を描けるようになったのである。

本作を始めとして、本展ではマネやモネなど印象派の大家の作品も多数展示。なお後半ではセザンヌやポスト印象派、さらにブラックなどのモダンアート(実のところいずれも私の好みではないのだが)なども展示されており、印象派以降のヨーロッパ絵画の大きな流れも概観できるようになっている。内容的に豊富でじっくりと堪能できる展覧会である。

展覧会を終えると上野にとんぼ返り。夕食をここで摂ろうと考えていたのだが、調査の結果その前にもう一カ所立ち寄るところが出来た。

「人体-神秘への挑戦」国立科学博物館で6/17まで

NHKの番組と連動しての企画。あの番組では各臓器ごとに取り上げていたが、本展でも構成はそれと同じで、各臓器ごとにダヴィンチによる解剖図から始まり、動物などの標本、そして人間の標本となっている。なお人間の標本に関しては不快感を持つ者や信仰上の抵抗?などがある者がいる可能性に配慮したのか、巡回ルートからは直接見えず、展示の裏手に回って見学するというような構造になっている。ただこういう構造にしたせいでこの部分で場内が渋滞し、全体の円滑な鑑賞を妨げる原因となっていた。また人間の標本を隠したところで、それと類似した動物の標本はズラズラと並んであるわけであり、果たしてこの配慮に意味があるのかは疑問を感じずにはいられなかった。

展示内容的には各臓器の機能の説明などの映像に加え、標本が並んでいるという構成で、正直なところその辺りにはあまり新味はない。また今回の放送での一番の新情報は各臓器がネットワークで結びついて互いに影響を与え合っているということだったのだが、そのことに関しては最終部分で象徴的展示があっただけであまり本展を貫くテーマとしては見えていない。正直なところ今ひとつ展示に工夫が感じられなかったというのが本音。

科学博物館の夜間開館を終えるともう夜である。夕食を摂ることにしたい。向かったのは「黒船亭」。しかし店の前には長蛇の列。やめるかとも思ったのだが他に思いつく場所もなく、またもう今日の予定は終了で時間に余裕があることから待つことにする。

結局は30分以上待ってから入店。ミンチカツのセットを頂くことに。例によって肉々しいミンチカツである。デザートの美味さも相変わらず、とりあえず満足できる(価格がやや高いということを除いて)夕食を終えたのである。

夕食を終えると駅でキャリーを回収してから、毎度の定宿ホテルNEO東京へ。もう結構遅めの時間になっているし、今日も何だかんだでやたらに歩いて疲労の極限だし、チェックイン後は入浴してさっさと就寝するのである。