昨日は10時に寝てしまったので、朝の4時になると一旦目が覚めてしまった。8時間ほど爆睡したくてもそれができないのは老化の兆候。仕方ないので後は寝たり起きたりを繰り返しながら7時に起床。

目が覚めるとすぐに大浴場へ。湯が体に染みいる感覚で快適。目下のところは下半身に少々の怠さはあるが、幸いにして足腰が立たないという状況ではない。

朝食は8時から和食。これで腹を満たしてからすぐにチェックアウトする。今日は山城巡りの予定。

二曲城 鳥越城の出城で一向一揆の城

最初の目的地は二曲城。鳥越城の向かいの山上にある出城で、鳥越城と共に一向一揆勢が立て籠もって最後まで織田信長の攻勢に抵抗したのだという。この二曲城は最近になって鳥越城と併せて整備されているとのこと。そもそも今回の遠征を思いついたのはこの城の話を聞いたからでもある。

二曲城の近くに「一向一揆の里」なる道の駅に付随した資料館もあるようなのだが、残念ながら今日は資料館は休みのようなので、そのまま二曲城に向かう。この一向一揆の里の奥に二曲城の登り口があり、そこに向かう橋の手前に車を置けるスペースもある。

案内看板によると登城路は本丸まで尾根筋を直登するルートと、谷筋を進んでいくルートがあるようである。私は尾根筋を直登するルートを選択。なかなかに険しいルートであるが、途中で三の郭、二の郭を経由して見学していくことが出来る。

まず最初に三の郭に出くわし、その背後の堀切を越えて虎口を抜けた奥にあるのが二の郭、この郭は土塁で囲われている上に、掘立柱建物跡がある。一の郭を守備する上で重要な曲輪であったろうと思われる。

ここから険しい山道をさらに登った先が一の郭。砂利を引いた山道がスニーカーだと滑ったりして結構難儀したが、数分で登り切る。一の郭には建物跡に炉跡、また驚いたことにこんな山頂に井戸がある(今は埋まっているが)。こんな山頂の郭で水が確保できるのなら、確かにこの城はかなり堅固である。

山頂からの眺望はかなり良い。向かいの山頂に鳥越城が見えており、両城の間では狼煙などを使うまでもなく、旗で通信することも十分可能であろう。

一の郭の裏手に九十九折りの山道が続いており、谷間の四の郭に降りてくることが出来る。四の郭の手前には石垣と空堀があったようである。なおここから五の郭につながっているように地図には表記があるのだが、鬱蒼として道が分からなかったので五の郭の見学は断念した。

四の郭からは谷間の道を歩いて行けば入口に戻る。この谷筋は水が湧いていて、途中から川が流れている。地元水道用の取水施設?と思われるものもある。

そう複雑な構造の城ではなかったが、見所もそれなりにあって登って気持ちの良い城であった。これも私撰100名城Bクラスと言ったところか。

白山比咩神社を参拝

二曲城の見学を終えた後は白山比咩神社まで車を走らせる。白山比咩神社は全国の白山神社の総本社である。白山神社の駐車場に車を置くと神社の参拝。願うは世界人類の幸福(笑)。

舟岡城 平安時代からある詳細不明の城郭

ここまで来たのは実のところは神社が主目的ではない。目的は神社の隣の山上にある舟岡城。築城年代は定かではないが、平安時代から城郭としての機能は有していたらしい。ただ一般的には鳥越城などと同様に一向一揆関連の城郭と分類するのが妥当なところなのだろう。鳥越城と同様に織田信長の北陸攻めで落城とのこと。登口は事前にGoogleストリートビューで目星をつけたとおり、山の東南側にある。

しばし九十九折りの山道を登ることになるが、10分もかからずに登ることが出来る。途中で前方で巨大な影が動くのが見えてゾッとしたがカモシカだった。確かに山道に何やら足跡らしきものがあったので何かがいるとは思っていたが、あんなデカイのがいるのは考えてなかった。カモシカはこちらの姿を認めると勝手に去って行ったが、あの巨体が本気でケンカを売ってきたらただじゃ済まない。やはり自然の中では人間というのは最も弱い生き物ではということを感じる。

山道を登り切ったところが主郭で、ここに大きな石碑が立っているが、城跡碑ではなくて白山比咩神社に関するもの。「白山比咩神社創祀の地」と刻まれており、どうやらそもそもの白山比咩神社はここに建てられていたようだ。その後に手取川河畔に移され、大火で焼失などがあって現在の位置に築かれたようだ。神社用に最初に整備されたところを土台にして城が築かれたということか。

この主郭の隣に二の郭らしき曲輪があるが、その間には結構大規模な堀切があり、土橋がつながっている。二の郭の先も曲輪らしき構造があるのだが、鬱蒼として詳細は明らかでない。

馬出門の方向に向かうと、詳細は明らかではないが虎口的な構造が見られ、主郭などの曲輪とはかなり高度差があり、これらの曲輪が切岸になっていることも分かる。

大手門方向から下に降りようかと思ったのだが道が判然としないので、北の方向に抜けることにする。主要曲輪以外の山の全域が完全には整地されていない緩斜面であるものの城内のような構造になっている。この部分も城内に含めればかなり広大な城郭となる。ここには屋敷でも置いて、いざという時には背後の曲輪に立て籠もったのだろうか。この平地の北の端の方には搦め手口と言っても良いような構造があり、そこの西側の高所にこれを守るかのような四の丸と表示された曲輪がある。これは全山が要塞であったということであろうか。

北口から降りると何やら民家の庭先のようなところに出てきて、その先には県立青年の家がある。そこのグランドの端には舟岡山遺跡なる縄文時代の住居跡があり、竪穴式住居が復元されている。

実のところ、二曲城に来るついでに近くに何か城郭がないかと調べて行き当たった城だったのだが、全く予想外に充実した城だった。こちらも私撰100名城Bクラス相当。全くうれしい誤算であった。

さてここまで予定をこなしたところで昼過ぎ頃。ここで今日想定していたスケジュールはすべて終了してしまった。と言うのも昨日の清水山城のダメージがかなり深刻になるだろうと推測されたことから、今日は宿泊地の富山に移動するのがメインで、それに山城2つと神社1つぐらい絡めたら時間的にも体力的にも一杯ぐらいだろうと考えていたからである。しかし当初の想定に反して、私が貧乏性から来る想定外の行動力で山城をかけずり回ったことで、予定外にスケジュール消化が早くなってしまったという次第。

ここは予定変更して、明日の富山からの復路に予定していた城郭巡りを今日に繰り上げることにする。天気予報によると明日は雨とのことなので予定を前倒しにしておく方が無難でありそうだ。

木舟城 北陸の戦国騒乱の渦中にあった湿地の城

最初に立ち寄ったのは木舟城。北陸自動車道を砺波JCTで能越自動車道に乗り換え、福岡出口で降りたすぐ南の田んぼの中にある城跡である。1184年に石黒太郎光弘が築城し、戦国期には織田氏と上杉氏、佐々氏と前田氏となどの争乱の渦中で戦闘の拠点となったという。秀吉の越中平定後は前田利家の弟の秀継が入城するが、その年の11月に生じた大地震の際に軟弱な地盤が祟って城が倒壊し、城主夫妻は命を落としたとのこと。その後は秀継の子の利秀が継いで復興を試みたものの、結局は翌年に石動城に居城を移して廃城となったという。

現在は史跡公園として整備され専用の駐車場まで設置されているものの、遺構として残っているのは本丸の一部と東にあった神社の部分だけ。往時には沼地に浮かぶ城だったらしいが、現在は大部分が水田になっており遺構はほとんど残っていない。

安田城 秀吉が佐々成政攻めのために築いた水城

次に立ち寄ったのは富山市にある安田城。井田川左岸に築かれた戦国時代の平城で、秀吉が佐々成政を攻めた際に本陣である白鳥城の支城として築いたものだという。井田川から水を引き入れた堀を巡らせて防御している。その後は田んぼの中に埋もれていたのだが、非常に良好な状態で遺構が発掘されたことから、戦国時代の平城の構造を伝える貴重な遺跡として史跡指定されて復元も行われて今日に至っている。

現地に到着すると隣には資料館なども置かれていて史跡公園としての万全の整備が行われている。城といえば一般には石垣に天守閣などというイメージがあるが、この城は土塁の上に柵を巡らした簡便な構造であり、戦国期の大抵の城はこうであったということである。まあこの辺りは城巡りの中級者以上には常識ではあるが、初心者などには実際にこういうのを見てみないと実感できないかもしれない。

本郭、二の丸、右郭が堀の中に浮いているような構造で、これらが土橋でつながれている。これらの橋は現在はかなりしっかりしたものになっているが、当時はすぐに落とせる簡単な木橋や吊り橋だったかもしれない。各曲輪の周囲は土塁で囲まれており、特に本郭周囲の土塁は高さも幅もあり、この土塁の上自体が攻撃のためのスペースであったことが覗える。

ちなみに往時の土塁の一部が保存展示されている施設もあるようである。単純に土塁と言っても、数種の土砂が複雑に重なり合っている模様。

そう大規模な城郭ではないが非常に整備されていてよく分かりやすい。また平城の遺構は大抵は市街地や田んぼに埋もれて完全消失してしまうことが多い(先ほどの木舟城などが典型的)ことを考えると実に貴重な遺跡である。というわけでこの城郭も私撰100名城Bクラス。

安田城の次は先ほど名前の出た白鳥城を見学に行くことにする。秀吉が本陣を置いた城郭でこちらは山城である。安田城の北方2キロ程度先の山上にあり、こちらも一応城址公園となっているようだ。

白鳥城への移動の途中で「番やのすし」を見かけたので昼食のために入店する。考えてみたらもうとっくに昼を過ぎているのに昼食がまだだった。私の城巡りは気をつけないと昼食を忘れることがある。しかし昼食抜きだと途中でガス欠になる。

回転寿司だが実質的には注文して握ってもらうというタイプ。私の大好きなホッキ貝など適当に8皿ほど握ってもらう。ネタも良くなかなかうまい。これで2000円程度だからCPも悪くない。さすがに富山の寿司は侮れない。

白鳥城 佐々成政攻めの秀吉の本陣

燃料補給をしたところで白鳥城に向かう。登城口は山道の途中に看板が立っており、山道をもう少し進んだところに車を置けるスペースもある(ここの眺望が良い)。

北二の丸、本丸外郭を抜けて本丸に登るのには10分かからない。本丸は一番の高所だが、残念ながら鬱蒼としていて眺望はあまり良くない。

本丸から東に降りたところにある曲輪が二の丸。そう大きな曲輪ではなく、隅に井戸跡がある。

本丸の西には西一の丸があるが、この辺りは鬱蒼としていて構造が今ひとつよく分からない。

全体的に鬱蒼としすぎていて構造が良くつかめなかったが、それでもそれなりの規模を持った山城であると言うことは理解できた。多分樹木を取っ払えば富山城を見下ろせるはずであり、秀吉がここに本陣を置いたのは当然であろう。結局は秀吉の大軍に迫られた佐々成政は降伏するより他に手はなかったのであるが。

一日で山城を三つということになりかなり疲れたが、最後にもう1カ所回っておくべき場所がある。それは最近オープンした富山県立美術館。富山には以前に町外れに県立近代美術館があったが、場所も良くない上に施設の老朽化も進んでいた。そこで駅北の運河地域の再開発と共に、ここに県立美術館を移転したようである。

美術館は混雑しているらしく、駐車場には満車の看板が出ていて回りをグルグルと回らされることになる。ようやく車を止めると入館。一階は天井が低めで圧迫感のある建物。これが展示室のある2階に上がると一転して天井が高い開放感のあるフロアになる。展示室は3階にもあるが、この辺りは吹き抜けも多く、開放感があるとも言えるが高所恐怖症にとっては悪夢のような構造。最近多いタイプの建物であり、設計には大分県立美術館と似通ったセンスを感じる。

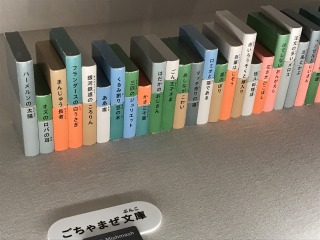

「デザインあ展 in TOYAMA」富山県美術館で5/20まで

NHKの番組で有名なデザイン「あ」の作品を展示。この番組を私はほとんど見たことがないのだが、一風変わった芸術番組?である。

展示は番組などにも出てきた様々なパターンのものを。なかなかに神出鬼没なアイディアで子供だけでなく大人も十分に楽しめる。アーとする心なんてものは、こんな面白さの中で育成されるということであろうか。私は「現代アートは遊園地のパビリオンのようなもの」と言っているが、まさにそういう雰囲気。

展覧会の見学を終えると館内を一回り。収蔵品に関しては以前に見たことがある作品であるが、展示室が凝った感じになっているので印象が変わる。屋上はオノマトペ広場とのことだが、これは端的に言って子供用の遊園地である。「グルグル」とか「プヨプヨ」といった類いのオノマトペにちなんだ作品というよりも遊具が多数設置してある。多分、美術館に子供連れで来てもらおうという発想なんだろう。そう言えば館内にもキッズスペースがあった。

美術館を回った後は喫茶で一服。今日は暑いから非常に疲れている。美術館の喫茶にはあまり寄らないのだが、今日はもう限界。

ドーミーイン富山で宿泊

一服して落ち着いてからホテルに移動することにする。今日の宿泊ホテルはドーミーイン富山。ドーミーは高級ホテルだが、今回は社内の福利厚生割引が適用できたのでここに宿泊。

駐車場は満杯らしく、隣の提携駐車場に止めることになる。さすがにホテルも一杯の模様。ホテル内で見かける顔は皆アジア系なのだが、言葉を聞くと多国語が飛び交っている。

チェックインを済ませるとすぐに大浴場に入浴に行く。ここのホテルは天然温泉の大浴場付きである。ナトリウム硫酸塩泉という湯はやや褐色を帯びたネットリした肌触りの湯。とりあえずこの湯で疲れ切った体をほぐすことにする。

入浴を済ませると夕食のために町に繰り出す。この辺りは富山の繁華街だが、今ひとつピンとくる店がない。昼に食べたのが寿司でなければ寿司栄にでも行くところだが、さすがに寿司を連チャンする気にもならない。結局は適当なそば屋に入って天ぷらそばを注文。手打ちそばを名乗っているが、当たりともハズレとも言えない微妙なそば。そしてそばはともかくとして天ぷらの方はハズレだ。

いまいちパッとしない夕食を摂って帰ってくると、しばしホテルのベッドに横になったまま動けなくなってしまう。今日は既に1万7千歩。昨日に引き続いての強行軍で限界を超えている。

結局はベッドの上で1時間近くグロッキー状態の後にようやく活動再開。とりあえず大浴場へ繰り出してもう一回入浴してから、ドーミーイン名物の夜鳴きそばで小腹を満たす。

後は部屋に戻ってBDを見ていたのだが急激に眠気が。結局はこの日も早めに就寝する。