いよいよ山城攻略に乗り出す

爆睡してから、翌朝は6時半に起床。まずは朝食。朝食は和洋両用の充実したバイキングである。タップリと腹に叩き込むと朝風呂で目を覚ます。

さて今日の予定だが、九州まで一気に走って福岡の長野城に立ち寄るつもり。ここが九州での城郭の宿題として残っていたのである。ただ天気予報を見ると、福岡では午後から天候が崩れて雷雨のおそれがあるという気になる予報が。これは行動を早めた方が良さそうだ。8時過ぎにはさっとチェックアウトすることにする。

九州まではかなりの長距離ドライブとなる。幸いにして懸念された渋滞もなく快調なドライビング。九州に渡って九州自動車道を小倉東ICで降りた頃には昼前になる。

長野城を攻略する

さて長野城だが、中世にこの辺りを治めた長野氏の居城であったという。その後、長野氏は大内氏に属したり毛利氏に属したり、さらには大友氏に属したりと九州北部の勢力争いに巻き込まれて所属を転々とするのだが、最終的には秀吉の九州征伐後に筑前に入った小早川隆景の配下となって当地を去ったことで長野城は廃城となったらしい。

このように今一つ来歴のハッキリしない城である。しかし私の訪問が今まで延び延びになってしまっていた理由は、アクセスが悪いために訪れる機会がなかったということもあるが、どうもネットで調べているとあまり良い情報が出てこないので気が進まなかったということもある。曰く「山道に車が入れないので、長距離を延々歩く必要がある」曰く「山道が途中で崩落しており、アクセスができない」曰く「山にはマムシやイノシシなどが出るらしい」などなど。果ては「北九州は工藤会が仕切っている修羅の国なので、ケンシロウかラオウでないと生き延びられない」という話まで。私はケンシロウやラオウどころか、せいぜい放送開始5分でモヒカンに殺される村人Aといったところなので、これでは訪問は不可能・・・とこれは冗談。神戸の長田で生まれて大阪で暮らしたことのある者が、ヤクザを恐れていたら家から一歩も出られない。それに小倉を歩いている者が全員ヤクザなんてことはないのは以前に訪問した時に分かっている(実は小倉の町はおいしいものも食べられるなかなか良いところである)。それはともかくとして、前の二つの話は非常に気になるところ。山道を歩くのは体力がキツいし、その挙げ句に登城不可なら目も当てられない。

いきなり進路を阻む数々のトラップが

と言っても現地を見てみないと分からない。とりあえず現地に着くと、手前のところに「ここから先は生活道路で道幅が狭いから車は入らないでくれ」の看板が。そこでその手前の駐車場に車を置いて徒歩で進むことにする。

しばらく進むと確かに進入禁止になっていて監視カメラまである。あまりの物々しさにひるむが、どうもこの車止めと監視カメラは産業廃棄物の不法投棄などを防ぐためのものらしい。やはり場所柄か怪しい産廃処分業者などが山林に不法投棄をする例があるようだ。車は通れないようになっているが、よく見ると人が通るための扉はある。ただ「イノシシ注意」「ハブ注意」の看板があって、進行意欲をそがれそうになる。

ここから山道を歩いていくことになる。山道はしばしは舗装もされており道幅も意外と広い。どうもこれが災いして怪しい産廃業者がトラックで入り込むことになったようである。この道をしばし進むと道路は未舗装になるが道幅はやはりあまり狭くはない。いかにも放置されている風なので倒木や土砂で路面は荒れているが、実際は車止めさえなければ私のノートなどでも入り込めそうだし、途中で転回できるスペースもある。

大分進んだところで工事用の車止めフェンスが置いてあり、通行止めの表示が出ている。それを抜けてさらにしばし進むと2つめの表示があり、その先の路面が大幅にえぐれている。どうやら路面の崩落場所のようだ。見たところ、ちょうど山からの水が出てくる沢筋で、崩落というよりも陥没と言った方がよい崩れ方をしている。これでは車は通れないが、人の場合は少し回り込めば普通に進める。そしてちょうどのこの陥没場所の脇に「→長野城二の丸」という標識が出ている。ここまで緩い登り坂で特に厳しい行程はなかったが、大体20分ちょっとかかっていた。確かに「思ったよりも長い道」ではある。

二の丸に向かって登っていく

ここからトラロープを手がかりにしての斜面(と崖の中間ぐらい)の直登である。と言っても私が登れるぐらいだから、ベテラン山城マニアなら鼻歌歌いながら登れるぐらいなのだろう。今日は雨の予報どころかカンカン照りで暑くて仕方ないのだが、鬱蒼としているのが幸いして直射日光にさらされることはない。

この登りは幸いにしてそう長くはない。5分も登れば二の丸の脇に出る。二の丸は最高所に小さな削平地があるだけ。その一方は削り残しを土塁にしてある。ただかなり狭いスペースなので、せいぜいが最前線の駐屯所程度のイメージ。

あわや遭難の苦労のすえに本丸にたどり着く

ここから尾根づたいに進むと本丸にたどり着く・・・のだが、私はここで道を誤って挙げ句が崖から滑落しそうになるトラブルに。しかもこの時に危うく片足の靴を落とすところだった。これは焦った。こんなところで靴を失ったら進退窮まる。本格的登山靴が脱げにくいように足首までの編み上げになっている理由に今更納得である。ちなみに私が今履いているのはくるぶしまでの簡易ハイキングシューズ。

結局は山中で完全に方向を見失って思っていた方向と逆に進もうとしていたことが判明、途中からやっと本コースに戻る。ここからは尾根筋を本丸に向かって登っていくことになるが、ここの脇の何重もの畝状竪堀がこの城の最大の特徴のようだ。

何段かの小曲輪を経てしばし尾根筋を登っていくと鬱蒼とした削平地に出る。ここで初めて「本丸」の表示を見かける。しかし本丸と言っても一面の笹林。眺望もないし構造も今一つつかめない。せめて下草だけでも刈っていてくれたら・・・。

出丸に向かおうとしたが・・・

ここから出丸の方に降りていこうと考えていたのだが、その降り口が分からない。一カ所ロープを張ってあるところがあったのでそこを降りていったのだが、途中で正体不明の行き止まりの山道に出て、辺りには不法投棄されたらしき荒ゴミ類が。これは完全に道を間違ったと判断して再び本丸に戻るが、結局は出丸の見学はあきらめて二の丸から戻ることにする。一人山歩きの基本原則「道に迷ったらとにかく来た道を戻れ」に従うことにする。

下の山道まで降りてきて、しばし戻ったところで「→出丸、本丸」の看板を見かけたこうしてみるとすぐ隣だったようである。ただもうここを再び登る気力も体力もないので長野城の見学はこれで終えることにした。

とにかく整備状況が良くないし、城自体の規模も小さく、見所としては特徴的な畝状竪堀ぐらいか。ただ曲輪自体の面積から考えるとそう大きな兵力を置けたとも思えず、いくら畝状竪堀で周囲を固めても大軍に攻められたらひとたまりもなかったろう。もっとも地方豪族の長野氏が秀吉の侵攻に対抗できるだけの兵力をそもそも動員できるわけもないが。なおこの長野城については私の続100名城Bクラスというところであろう。もう少し整備して見学しやすくなっていればAクラスの可能性もあったが。

トボトボと山道を下ってようやく車のところまで戻ってきた時には2時間半ほどかかっていた。山城の規模の割には散策に時間を費やしてしまった。次の目的地へと移動することにする。

さて次の目的地をどうするかだが、ザクッと調べたところによると福岡市美術館で面白い催しが行われているようだ。そこでそれを見学することにする。福岡めがけて長距離ドライブ。疲れたし昼時になったので、途中の古賀SAで昼食を摂ってからソフトクリームでクールダウン。それにしても今日は暑い。目的の福岡市美術館に到着した頃には3時前になっていた。

「アンコールワットへのみち 神々の彫像」福岡市美術館で6/14まで

現在のカンボジア地域で9~15世紀にかけて勢力を誇ったアンコール王朝は、世界遺産に指定されたアンコールワットに代表される多くの石造遺跡を建造している。ヒンドゥーや仏教の神々を刻んだこれらの石像は、年代によってそれぞれの特徴を有し、その高い文化水準をも示している。このような神像彫刻を展示する。

彫刻の非常な精緻さが目を惹くのであるが、やはり年代が下るにつれてその彫刻の技術が上がってきて段々と凝ったものになっていくのが興味深い。またヒンドゥーの神々は動物と融合したような異形の神も多く、それらの造形はなかなかに面白いものがある。この辺りは純粋に彫刻として楽しめる。

それにしてもつくづく感じるのはヒンドゥーのおおらかさである。自然に仏教を取り込んでしまっているのには驚かされる。この辺りは偏狭な一神教であるキリスト教やイスラム教と根本的に異なるところである。多神教であって基本的には自然崇拝であるヒンドゥー教は同様の性質を持つ古代ローマの信仰や日本の原始神道に近いようである。

神々がゾロゾロと出てくるが、ガネーシャ、ラクシュミ、シヴァ、ヴィシュヌなどと聞いていると、「女神転生」を思い出す。実際にあの辺りで聞き覚えのある名前が続出するのが楽しかったりする。

なかなかに面白い展示であった。ただ見学時間が1時間足らずだったにも関わらず、駐車料金を400円も取られたのはビックリした。これはかなりのボッタクリである。

今日の宿泊予定地は太宰府。ルートイングランティア太宰府を予約している。ただホテルに入る前に九州国立博物館を見学するつもり。閉館時刻が5時なので急ぐ。

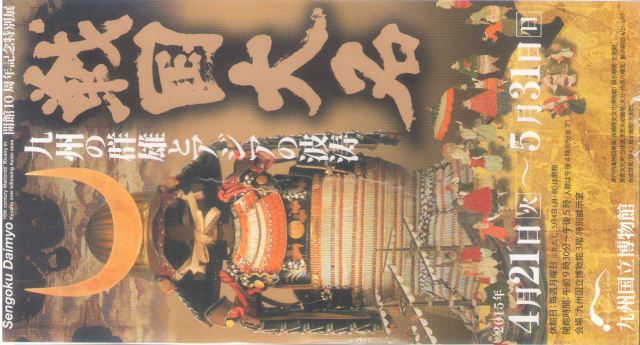

「戦国大名-九州の群雄とアジアの波涛-」九州国立博物館で5/31まで

戦国時代に九州に群雄割拠して勢力争いを繰り広げた戦国大名にまつわる品々を展示。

九州で覇を競った戦国大名と言えば、大友氏、島津氏、龍造寺氏などあるが、この中でも特に大友氏関連の展示にかなりスペースを割いていた。大友氏と言えば大友宗麟がキリシタン大名として知られ、以前から諸外国との貿易で富を蓄積していたために、そういう外国にまつわる品々も非常に多く、展示品には事欠かないという印象である。大友宗麟と言えば、戦国マニアの間では「変態」「オタク」などとどうもあまり良くないイメージが固定化されているが(またそのイメージを補強するような資料ばかりが残っているのも事実だが・・・)、華麗な品々は一時は九州の覇者に近づいていた宗麟の面目躍如ではある。

またテーマ的に茶器などの展示もあり、これがまたなかなかに良かったのである。

特別展を見学すると、常設展の方は10分ちょっとで駆け足で一回りである。前回訪問時もここの常設展をゆっくりと見学することはできなかったのだが、今回も駆け足になってしまった。なかなかに見応えのありそうな内容なのだが・・・。なおここの駐車場も1時間泊めただけで500円もボッタクられた。これが福岡の相場なのか? こりゃ工藤会よりも公共施設の方がよほどヤクザだ。

太宰府の近くで宿泊する

これで今日の予定は終了したので、宿泊ホテルに向かう。ホテルはこの近くに確保している。連休期間でホテルが取りにくかったこともあり「困った時のルートイン」というわけでルートイングランティア太宰府を予約している。ホテルは太宰府奥の山上にあり、日帰り銭湯に隣接してホテル棟を建てたとていう構造。下とはかなり距離があるので、これは夕食に行くのは難儀だなと思っていたのだが、どうやら私は夕食付きプランにしていたようだ(完全に忘れていた)。そこで大浴場でザッと入浴してから夕食のためにレストランへ。

夕食はまあ可もなく不可もなくというところ。夕食を終えるとさっきは汗を流すためだけに簡単に入浴したので、今度は疲れを抜くために再びゆったりと入浴する。なおこここの大浴場はアルカリ単純泉とのこと。ややネットリした感触の湯である。グランティアなので露天風呂付きでやや豪華。

入浴してからしばしマッタリすると、疲れたので早めに就寝する。

この遠征の次の記事

この遠征の前の記事