宿をチェックアウトすると赤水の滝に立ち寄る

翌朝は7時に起床するとまずは朝風呂。ぬるめの露天でゆったりとくつろぐ。外は急斜面の山々だが、今朝改めて見てみると大規模に斜面崩落が起こっているところがある。この急斜面は昨今の大雨が降ると危なそうだ。

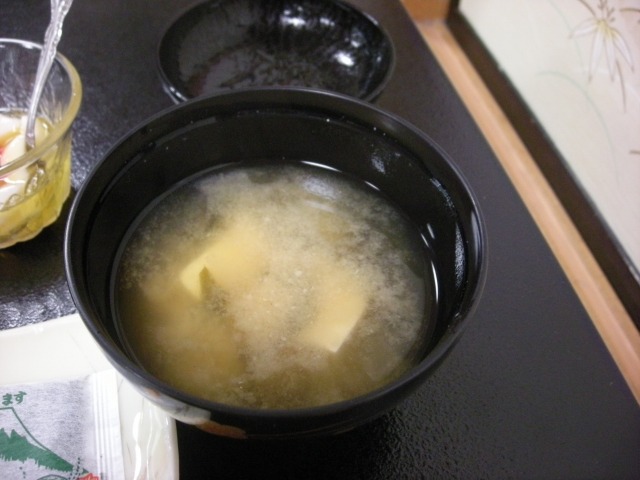

8時になると朝食。和定食だが朝からご飯がうまい。こういうシンプルな和食は朝から体に染みる。

ホテルをチェックアウトすると昨日も走った山道を南下、途中で赤水の滝に立ち寄る。看板のところに車を置いて1分も歩いたら滝の見える場所に出る。滝の規模もさることながら脇で大規模な斜面崩落が起こっていることが気になるが、そもそもその名の由来が宝永年間の大地震で発生した大谷崩れで褐色の濁流が数日に渡って落下したためとのことなので、元々そういう崩落の多い土地柄なのであろう。

興国寺城を攻略する

赤水の滝を見学後はこの日の最初の目的地へ。この日の最初の目的地は興国寺城。北条早雲の旗揚げ時の居城である。実はここの訪問が丸子城と並んで本遠征の主眼。この城に関しては山中城を訪問した3年前の箱根遠征の時に見学するつもりだったのだが、沼津以西の大渋滞に進路を阻まれてタイムアップで断念した経緯がある。よって3年越しの宿題である。

昨日は四苦八苦した山道だが、今日はもう勝手が分かっているから運転もスムーズ。さらに新静岡ICから新東名に乗っての行程までは順調だった。しかし最後にシルバーウィークが牙をむく。新富士ICの出口が大渋滞でにっちもさっちもいかない。しかも私のカーナビのこの周辺の地図が古かったせいで、間違って反対方向の道路に迷い込んだ上にそこでまた大渋滞に巻き込まれてしまう。結局は渋滞を抜け出すまでに1時間以上を要し、大幅にタイムロスをしてしまったのである。前回の時といい、さすがに北条早雲の居城は難攻不落である。

興国寺城に到着したのは予定よりもかなり遅れた上に、かなり体力を消耗した状態になっていた。とりあえず二の丸の脇に車を置いて見学に入る。しかし車から降りて歩いてみると、昨日の大滝での酷使のせいで足がパンパンに張っていて歩く度に筋肉が悲鳴を上げる状態。

しかし興国寺城はそのような悪コンディションを吹きとばすぐらいすごい城郭であった。驚いたのは本丸背後を守る高い土塁。多分丘陵を削り残したものだと思われるが、土塁もここまで来ると城壁と同じである。しかもこの土塁の上に登ってみると、北側には深い空堀も掘られている。背後はほとんど絶壁のようなもので、ここからの攻撃はほぼ不可能ではないかと感じられるぐらい。また敵を見張り攻撃するための櫓台も設置されている。

南側の正面は背後に比べると防御が手薄に感じられるのだが、本来はこの土塁は本丸の四方に巡らされていたらしく、南側は廃城後に畑化された際に土塁は崩されて空堀も埋められたとのこと。つまりこの方向もそもそもは万全の防御施設があった上に、三の丸、二の丸という連郭構造になっていたらしい。

地図で事前に調べたときには、ただの平城でここまでの防御力を秘めた要塞だとは想像していなかった。やはり現地を訪れないと分からないこともある。

蒲原城を攻略

興国寺城を堪能した後は国道1号を西進する。幸いにしてこの辺りは特に渋滞はしていないようだ。次の目的地は蒲原城である。

蒲原城は宿場町であった蒲原を見下ろす山上にある。この辺りは東海道の中でも山がギリギリまで海に迫っているところであり、それを見下ろす山上は戦略上の要衝であることは誰でも分かる。築城年代は明らかではないようだが、今川氏が駿河守護として入国した頃に築城されたと推測されるとのこと。

山を登ってから城の入口が分からずに何度もウロウロしたが、ようやく蒲原城の表示を見つけてその向かい側に車を停めて見学に移ることにする。

山道を10分も歩くと本郭にたどり着く。本郭には神社が置かれていて太平洋を見下ろすことが出来る。単郭構造ではなく周囲にも曲輪があるらしいが、ここから降りていく道が見当たらない。北側には堀切越しに北曲輪が見えるが、そこも鬱蒼としている上に降りていくルートは見当たらない。帰り道で北曲輪に通じると思われる分岐を見つけたが、その先は鬱蒼としてとても道と言える状況ではなく、進もうと思うと鉈が必要に思われるので見学は断念した。

この遠征の次の記事