朝湯と朝食を堪能してから出発

翌朝は7時前に目が覚める。朝一番から風呂でゆったりとくつろぐ。最高の湯である。まさに朝から生き返る気分。

入浴を終えると朝食。品数も多いし、なかなかにうまい。最高の湯にうまい飯、それで宿泊料金は1万円程度(半額税金持ちで5000円)なのだからなかなかによい宿であった。

龍松山城を訪問

チェックアウトは9時。今日の予定は紀伊半島南部の城郭を巡りながら白浜温泉を目指すというもの。最初の目的地は龍松山城。白浜温泉に向かう国道311号線沿いにある城郭である。事前情報によると案内看板もある上に本丸近くまで車で登れるらしいからリハビリにはちょうど良い手頃な城郭という印象である。

国道371号から県道198号に乗り継いでから国道311号に到着する。かなり山深いところの道路であるが走行自体には何の不安もない道路である。やはり龍神温泉は白浜方面からのアクセスルートはかなり整備されているようだ。上富田辺りまで降りてきたところで道路脇に大きな看板が立っているので、そこから住宅の間の狭い道を山の方に向かって登っていく。道幅は私のノートでも一杯の狭くて急な道だが、コンリート舗装もされているので晴天で対向車が来ない限りは不安はない道である。ただ一カ所、私のノートでも切り返しをしないと曲がれない急なカーブがあった。

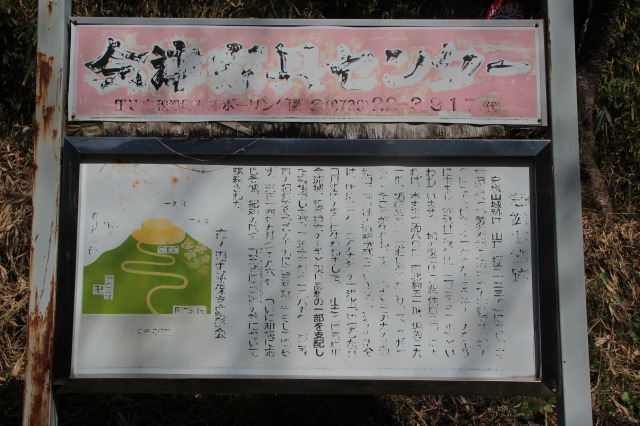

さして高い山でもないのですぐに上にたどり着く。本丸の手前の二の丸が公園のようになっている。仮設トイレも設置してあるし、案内看板も立っているので一応整備はしたのだろう。ただその案内看板の字がほとんど消えていて判別不能なのがいささか残念である。

富田川を見下ろす小高い丘の上なので、この地域の地方領主ならごく普通に城郭をつくる場所だろう。城自体は本丸を二の丸が取り巻く単純な構造。背後の尾根筋から攻められるのを防ぐためだろうか、尾根筋を断ち切るように二重の空堀が築かれているのが見て取れる。

単純な城郭ではあるが、久しぶりに城郭らしい城郭を堪能したという印象。昨日は散々であったが今日は滑り出しは上々である。

白浜を通過して日置大野城へ

国道311号をそのまま進むと白浜温泉に着くが、今は白浜温泉を通過して南下する。南に延伸された紀勢自動車道を経由して日置川に向かう。この周辺にある安宅氏関連の城郭を巡るのが今日の予定。ちなみにこの紀勢自動車道、私のカーナビの地図が古いらしくカーナビには全く出てこない。

安宅氏は水軍の一族であり、一時は紀伊水道から熊野灘に至るまで広い地域に勢力を誇っていたという。しかしその後は一族の内紛などもあって勢力は衰退していったらしい。

ここの春日神社の裏山が日置大野城

紀勢自動車道を日置川で降りると、まずは一番近いところからで日置大野城を訪ねる。現在は春日神社になっているところが城跡らしい。春日神社の手前に大野城の看板があるが、そこを登っても小さな墓が一つあるだけである。

春日神社を見学したところ、神社の西の山が登れそうである。そこで斜面を直登してみたら正解。明らかに削平した曲輪跡や堀の跡が残っている。遺構の一部は宅地化などで破壊されているように思われるが、そもそもそんなに大規模な城郭ではなかったようだ。

今は住宅となっている安宅本城

ここから橋を渡った先が安宅本城。といっても現在は田んぼの中の住宅になっており、この住宅のあるところが館跡のようである。何となくそれらしい地形が残っているという程度。

日置側対岸のここが安宅本城

八幡山城に登る

ここから北に行った八幡神社の裏手の山にあるのが八幡山城跡。この山には登山道が整備されている。どうやら津波発生時の高所避難場所に指定されているらしい。なるほど単に城跡というだけでは整備しにくいが、これなら登山道を整備する予算もつけやすい。避難場所ということで定期的に道路の整備や草刈りなどがされていれば見学もしやすいし、なかなか良い手かもしれない。

八幡山城

Googleマップではなぜかここに表示されるが、実際は安宅八幡奥の山上

登山道をヘロヘロになりながら10分程度登ると、かなり大規模な横堀に突き当たる。これは私の予想以上に大規模で本格的な城郭のようだ。期待が高まる。

この横堀を土橋で渡ってもう一段上るとそこが二の丸。かなりの広さがある上に土塁で囲まれて防御されている。これは思いの外防御が固そうである。またあちこちに石が転がっているのは、一部には石垣でもあったのだろうか。

本丸はこの上にある。ここも土塁が厳重に取り囲んでいる。土塁の上は見張りには最適で、かつては簡単な櫓ぐらいは建てていたかもしれない。

かなり本格的かつ大規模な城郭であった。かつては全山を要塞化していたのだろう。水軍で勢力を誇った安宅氏の詰城としては十二分なものである。なかなかに見応えのある城郭であった。

中山城は藪の中

八幡山城の見学を終えると日置川沿いに北上、田野井地区ある中山城を見学することにする。中山城は室町時代にこの地の榎本直光が築いたが、後に安宅氏に攻められて安宅氏の所属に変わったとのこと。

田んぼの中の小山が中山城

県道37号を進むとそれが川沿いに大きく右に曲がってしばらく北上すると、右手に橋があるがこれを通り過ぎた次の左手の道の入った先に「中山城」の小さな表示がある。ここをしばらく住宅の間を縫って進むと正面に独立丘陵が見えてくるのが中山城。

ただ問題はここから先。この丘陵の回りを一回りして見たのだが登口が分からない。しかも回りの道は狭い道ばかりなので車を置くことが出来ない。一回りしたところで丘陵の南東に神社があったのでここに車を置いて徒歩で探ることにする。

丘陵の北側に回り込むが竹林に阻まれてとても進めそうにない。竹林の切れるところを探して丘陵の北側まで回り込んだところでようやく入り込めそうな場所を見つける。

かなり鬱蒼としているが何とか進めそうだし、辛うじて道のようなものもある。そこを登っていくと堀と土塁らしき構造に突き当たる。

そこからさらに登った先にあるのが本丸のようだ。土塁で囲まれた本丸は二段になっており、北側の方が一段低いようだ。

本丸の西側には堀があり、南側は崖になっているようだ。そう大規模な城郭ではないが、一渡りの防御機能は備えているようである。

土井城は動物除けフェンスに阻まれて撤退

この周辺には安宅氏関連の城郭としてもう一つ土井城という城郭が近くの天徳寺の北側の山上にあるらしい。

そこで天徳寺に行ってみたが、裏手の山への登口が分からない。墓地の裏手を登ってみたが、動物除けフェンスに阻まれてそれ以上登れない。そこから覗いたところによるとどうも石垣のようなものは見えている。

しばしウロウロしたが登口らしきものを見つけることは出来なかった。斜面を直登するしかないのだろうか。しかしまだリハビリ状態であまり無理はしたくない。土井城については断念することにする。

この遠征の次の記事