姫路の美術館のリターンマッチ+アルファだ

先のGWに姫路交響楽団のコンサートのためにアクリエひめじに赴いた際、ついでに姫路市美術館に立ち寄ろうとしたが、GWの混雑で駐車場に車を入れられずに断念したということがあった。そこで現在の催し物がまだ開催中のうちに姫路市立美術館にリターンマッチをとの考えは前々からあった。

とは言うものの、正直なところ美術館のためだけにわざわざ姫路まで出向くというのも気が重い。かと言ってアクリエひめじはそうそうコンサートがあるわけでもないし、そもそも興味のないコンサートに行っても本末転倒。そう言うわけで別の目的を組み合わせることにした。ここで考えたのは、コンサート、美術館に並ぶ私の趣味の柱である山城探索。

しかしこちらはコロナ以降体力の低下で完全にご無沙汰になっていた。だがこのままではひたすら体力が低下し続けてジジイ化が進行するのに。やはりここらで生活立て直しも兼ねてリハビリ山城に行きたい気がしてきた。そこで姫路周辺で手頃な山城を調査。姫路近辺で新規に探索するべきメジャーな山城と言えば、古代山城の城山城と赤松氏による中世山城の白旗城だが、いずれもあまりに本格的すぎて、極限まで体力低下をしている現状の私では、途中でエネルギー切れを起こして動けなくなる危険がありそう。そこでもう少し手軽そうな山城を調査した。するとこれらの南の揖保川沿いに梶山城と伝台山城なるものがあることが判明(Google先生調査)、調べたところ規模的にリハビリに最適に思われたのでここを訪問することにした。これで計画成立である。

土曜日の午前中に家を出るとまずは姫路市美術館へ。美術館だけならJRも考えたが、今回は山城もある上にそもそも姫路市美術館が駅から嫌な距離があるので、なかなかJRで行くモチベーションがモテない。そこで車を使用だが、さすがにGWと違って姫山駐車場は普通に空いているのでここに車を置いて久しぶりの姫路市美術館へ。

「プリズム―見えない光を捉えるアート」姫路市立美術館で6/23まで

光を捉え、そこから闇や時間、宇宙につながるような表現の作品を展示・・・なるようなことが展覧会の趣旨として解説されているが、実際のところはテーマはあまり明確ではなく、非常に曖昧模糊としている。要は姫路市立美術館のコレクションから選抜した作品を展示というのが現実のところのようである。

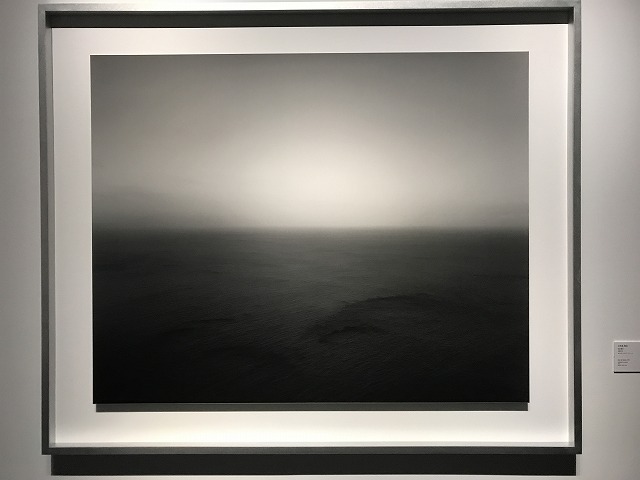

最初に登場するのは杉本博司の「日本海、隠岐」。何やらボンヤリとした海の写真である。まあ光がテーマと言えなくもないか・・・とりあえずこの手の写真はiPhoneのカメラがピント合わせに四苦八苦する。

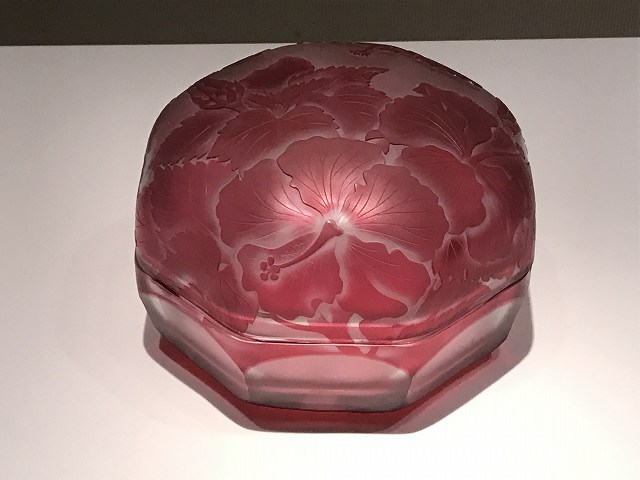

次に登場するのは青野武市のガラス工芸品。金粒子を使用した赤い絵付けの器(昔から金コロイドは赤色に使用される)や、紫の着色をしたものまで様々。澄んだガラスの工芸はドーム兄弟とかを連想させるが、不透明な植物紋の器などは明らかにガレを意識しているだろう。

そして「心の闇」を描くとなると仮面の画家・アンソールの作品。何となく不吉なモチーフはいかにも彼らしい不安を掻き立てるところがあるが、その一方でかなりの風刺も入っている。

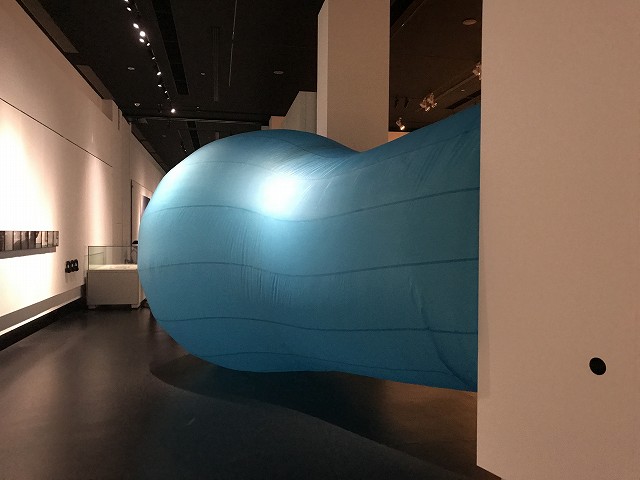

体感立体作品としては松井紫朗の「手に取る宇宙ルーム」なる作品が展示されている。これは内部に入ることの出来る作品だが、狭い室内に何やら水の入った球体が置かれて独得の空間をなしている。その名の通り宇宙船内をイメージしているのだろうか? 何やら国際宇宙ステーションとかを連想する。

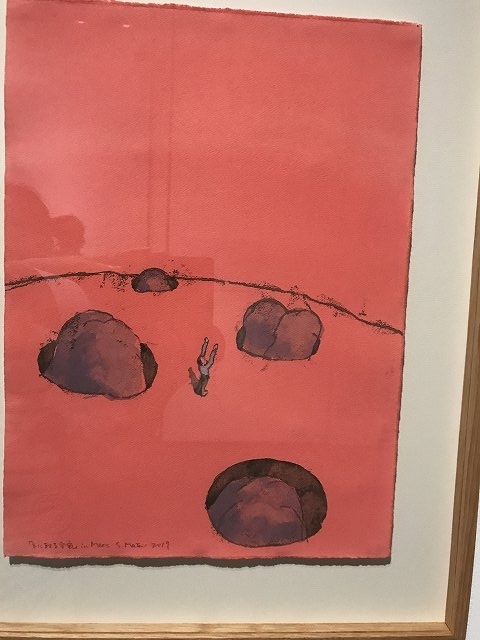

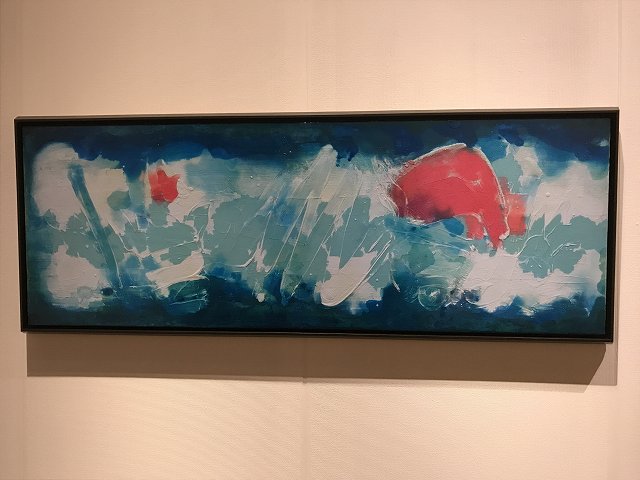

さらに松井紫朗は絵画も手がけているようで、独得の絵画が展示されている。

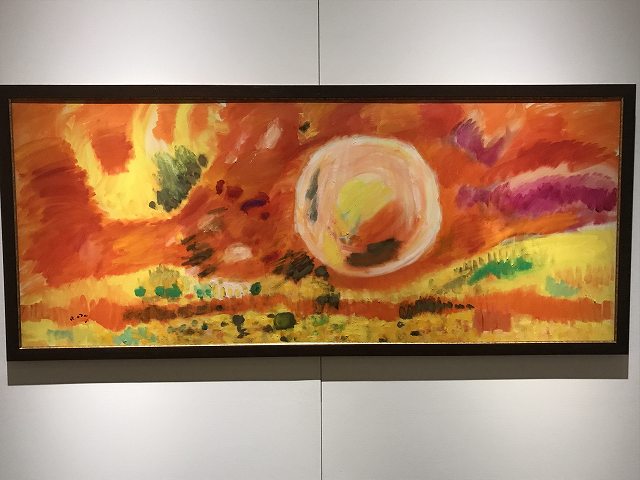

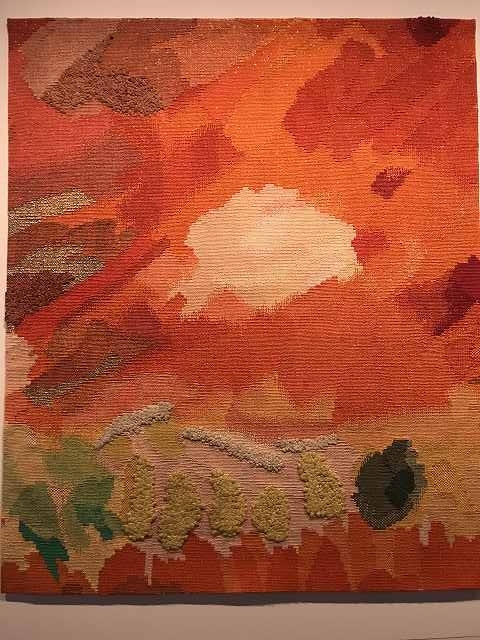

なおアクリエひめじのオープンで、「音響のブラックホール」こと最悪の音響を誇った(?)姫路市文化センターは解体されることとなったが大ホールの緞帳「はりま野」と小ホールの緞帳「暁」は地元の画家の尾田龍と杉全直が手がけた芸術作品とのことで、タペストリーに仕立てて保存することになったとか。本展ではこれらも展示されている。

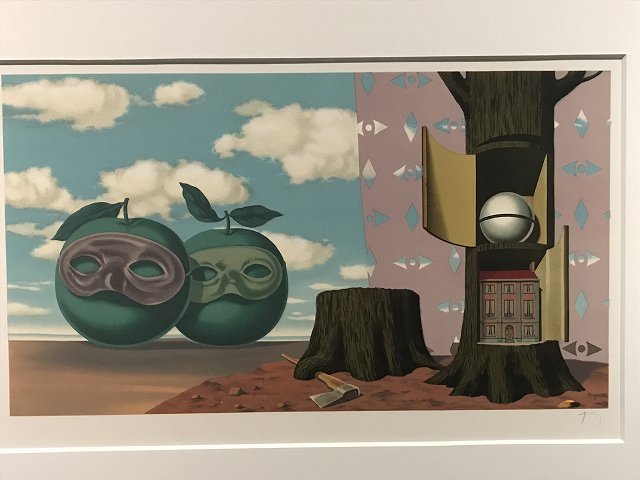

そして不思議絵画と言えばデルヴォーにマグリット。この美術館はデルヴォーコレクションを誇るがそれは撮影不可。マグリットの方は撮影可である。

いかにも現代アートっぽいのはまず野村仁の作品。「'moon'score:真空からの発生」は五線譜を写したフィルムに、手持ちの望遠で月を撮影すると、手ブレで月の位置が五線の上下に動いて写るので、それを楽譜に見立てて音楽にするという、いわゆる偶然性芸術であるが、まあ正直なところ「それって芸術か?」ではある。なお完全に無調性音楽であり、何か「未知との遭遇」みたいな曲である。

佐々木類は蓄光物質を含んだガラスを暗室に並べた作品を展示。暗闇の中でボンヤリと光るガラスは独得の雰囲気。なおフラッシュを使わないで撮影は可だが、ハッキリ言って真っ暗なのでiPhoneでの撮影はかなり困難。これは肉眼で見るのが一番。最初は何も見えないのが段々と目が慣れてくるとボンヤリと光るガラスがあちこちに見えるようになる。どことなく静寂を感じる作品である。

秋岡美帆の巨大作品はピンぼけ写真を巨大に引き伸ばしたというような類いであるが、不思議と光を感じさせるものであって果たしてこれが芸術かには疑問もあるが、まあ面白くはある。

帰途にある最後の作品は立花江津子のステンドグラス作品。これ単純に美しい。

常設展も見学することにする

企画展の見学を終えると別の展示室の常設展の方も覗くことにする。こちらにはコローの作品やクールベの波の絵などの定番作品あり。

印象派のモネの作品もあるが、どちらかと言えば知名度で劣るピサロやシスレーの作品の方が魅力的に見えた。

そしてお約束のマティスにロダンの彫刻といった辺りも、一渡り揃っていて興味深いところ。

見学を終えて美術館から出ると、何やら辺りが靄っているから何だと思ったら、どうやらマイクロミストを散布としていた模様。すぐに乾くので身体は濡れないのだが、明らかに辺りの温度が一時的に下がったので、確かにこれは野外では効果があるようである。

昼食は姫路の洋食店で

次に前回には駐車場の故障でパスした三木美術館に立ち寄るが、相変わらず駐車場の故障は解消していなかったようなので、やむなく再びパスすることにする。となると後は龍野の方まで移動して山城攻略だが、その前にこの近辺で昼食を取りたい。市役所の南にある洋食店「四季」に立ち寄ることにする。

人気があるのか駐車場は一杯である。頼んだのは大海老のフライの定食。大きなエビフライが2本も入って実に美味。以前に洋食SAEKIで学んだ方法で頭までしっかりと頂く。

食後にはフルーツとしてスイカが一切れ(脂ものにスイカって食い合わせはどうなの?)に珈琲がついてお昼の定食である。まずまず満足できる内容。

梶山城を攻略する

昼食を堪能すると姫路バイパスに乗って龍野まで移動。まず最初に梶山城に立ち寄ることにする。

梶山城は揖保川沿いの山の山上にある。中世に赤松氏が建造した城郭らしい。赤松教弘が1392年に築城したとのことだが、後に肥塚氏が居城にした模様である。1556年に楯岩城の広岡五郎に城主の留守の隙を攻められて落城、城主は自害して城は龍野赤松氏の配下円山秀喜が城主となるが、1570年代に廃城となったとのこと。

揖保川西岸を走る県道441号が水路を横切るのにシケイン状になっている付近に梶山城址登山口の石碑があるので、その付近に車を置いてここから登ることにする。久しぶりの山城攻略なので装備を確認。登山用スティックに記録用キヤノンkissデジタル、虫除けスプレーにエリクサーことミネラル麦茶が標準装備である。

斜面には何となく通り道があるようなないようなという雰囲気で、実質的には斜面直登になる。もっとも要所要所に赤テープでマーキングがしてあるので、それを追いかけながら登ることになる。やはり身体のなまり方が予想以上で、早くも足腰が悲鳴を上げるし、息が上がる。しかし一番の失敗だったのは登山用の靴を用意していなかったこと。普段履きのスニーカーは底が減ってしまっていて、落ち葉などを踏んだら足下が滑ることが度々。次の機会までに靴を調達しておく必要を痛感する。

それでもどうにかこうにか10分もかからずに尾根筋に出る。ここから尾根沿いに南下したら古墳群があるらしいが、そんなところに立ち寄っている時間も体力もないので北上して直ちに梶山城の本丸を目指すことにする。

本丸へは巨岩が岩肌をむき出しにしている急斜面を直登することになる。ここが一番の難所。それでも足下がしっかりしていたらさほど困難でもないのだろうが、今日は靴がやたらにズルズル滑る上に、私の体力がヘロヘロで足下が覚束ない。こりゃ足の筋力低下が予想以上であることを痛感。とにかく転倒や転落は洒落にならないので、足下に全神経を集中して一歩ずつ登っていく状態。それでもなんとか5分ほどで頂上まで無事に登り切る。

頂上は削平されており、下草も払われている。どうやら定期的に人の手が入っているようで安心である。やはり下草ボウボウの山城では遺構が分かりにくいし、マダニとかが場合によっては蛇とかが怖い。立派な城跡碑が建っているが、聞くところによるとこれは現地の肥塚氏の末裔が建てたとか。

曲輪自体はそう大きくはないが、数段の削平地が北西方向に連なっており、もしかしたらこのまま下までかつては大手道がつながっていたのではと思わせる。ただ今は道なきところを確認に降りる度胸も体力もない。

そう規模の大きい城ではないが、地方の小領主のお籠もり用の城ならこの程度かもしれない。北西に大手道がつながっていたのなら、平時はその下に館を構えていたかもしれない。

北側の崖の下には横堀と土塁でないかと思われる構造が遠目に見えるが、降りるのはどう考えても不可能なので確認は出来ない。

これで梶山城の見学は終えたので戻ることにするが、帰路は往路よりも遥かに難儀。特に本丸手前の急斜面を上から滑る靴で降りるのは難作業。とにかく登山で重大な事故が起こりやすいのは登山時よりも下山時、実際に私も今まで何度も下山の際に転倒して足を傷めたことがある。用心しながら一歩ずつ降りていくことになる。登山の時の原則は「絶対に足を揃えない」ということが1つ(同じ足場に乗っていると両足が1度に滑って転落する可能性があるから)。また斜面に対しては横向きに構えて片足を突っ張るというのも基本。後は重心を落としてとにかく慎重にである。とりあえず尾根筋のところに降りてくると、後の下りは行きはかなりの急斜面に感じたが、今となっては緩斜面に思えてしまう。足を滑らさないようにだけ注意して降りてくる。

ようやく無事に登山口まで降りて来てヤレヤレである。これでリハビリ登山はまず一段落。さてこの後だが次の目的地に行くかどうかである。体力的にはまだ余裕があるが、問題は装備の不備(靴が悪すぎる)が露呈したこと。しかしこれで引き返すのも半端(身体をリハビリで鍛えるなら、もう少し体力的に虐めないとあまりトレーニングにならない)であることから、次の目的地を見学してその路面状況を確認してから判断することにする。

伝台山城を攻略

次に立ち寄ったのはこの山から西に位置する伝台山城。先ほどの梶山城を赤松教弘が築いたのに肥塚氏の居城となったのは、その後に教弘がこちらに移ったからだという。梶山城を築城した赤松教弘は、1392年に伝台山城の西脇内匠頭を攻めて落城させ、その後にここに居城を移したらしい。

北東の角の賀茂神社の脇の能舞台(?)の裏手に登山道がある。登山道は明らかに整備されており、山城だとこれは幹線道路のようなものである。どうやら足下に不安はなさそうなので登山決行を決意する。

しばらく登っていくと「伝台山城址登山口」という立派な石碑が建っており、そこからは階段が整備されている。どうやらこれで斜面を直登するようである。足下には全く不安はないのであるが、体力の方が不安になる。なお杖が用意されているので、私のように自ら杖を用意していない場合は、これを借用するのが良いようである。

息を切らせながら階段をひたすら登る。途中で吐き気が起きて死にそうになる(笑)が難とか上までたどり着く。階段上は幅の広い削平地。「やれやれようやく本丸に到着か」と思ったが、どうも様子がおかしい。そもそも登山口にあれだけ立派な石碑が建っていたぐらいだ、本丸だったら城跡碑ぐらい当然あるだろう。それに本丸にしては狭すぎるし、どうやら奥にずっと尾根筋が続いているようである。

結局はここはまだ城域の一番先端のようなものであった。尾根筋をさらに進むと若干の下りがあり、そこから再び登り階段を登ることになる。明らかにこの階段は先ほどよりも長い。長さは1.5倍程度のように思うが、既に先ほど階段で体力を削られている身には体感的に倍に感じられるので、ダメージ的には先ほどの3倍である。

息は完全に上がる。心臓は止まりそうになる。その挙げ句に足が上がらなくなったのか、前足が階段に引っかかって転倒して手を擦りむくという悲惨な状況で、ゲロゲロ言いながら時間をかけてようやく山頂に到着したら、そこがやっと本丸である。予想通りかなり立派な城跡碑がある。

ただ山頂の本丸は思いの外狭い。下手すると先ほどの梶山城本丸よりも狭いのではないかという気もする。周りを回ってみるが絡め手口(?)かもしれないというルートはなんとなく見える気がするが、特に帯曲輪等がある雰囲気でもない。単郭に近いシンプルな城のように感じられる。もしかして先ほどの尾根筋も城の一部として曲輪にしていたんだろうか? まあ高山好きの赤松氏なら、こちらの城の方が標高も高いし堅固なので、中途半端な高さの梶山城から移りたくなったというなら分からないでもないが。

とりあえず伝台山城の見学を終えると、再び慎重に帰路につく。こっちは足下に階段が整備されているので、下りに不安がないのは大きい。もっともここで雑な降り方をしたら明日に足がガクガクになるのは必至。人間の筋肉は登りのひたすら踏ん張るという動作よりも、下りの伸ばしながら踏ん張るという動作の方がダメージが大きいということは科学的に証明されている。明日ベッドから立ち上がれないという状況を迎えないためには、この下りを慎重に進むのが必至である。

何とか賀茂神社まで無事に降りてくる。これで本日の山城攻略は終了である。とりあえず無事に下山の感謝を兼ねて賀茂神社に参拝しておく。境内にはなぜか赤穂浪士に関する絵が飾られているが、尼崎大合戦というのもある。いわゆる細川家の内紛に関する大物くずれのことだろうか?

最後に姫路の有名喫茶店に立ち寄って一息して帰宅

さてこれで本日の予定は終了。後は帰るだけだが、やっぱり久しぶりに身体を動かしたら燃料補給もしておきたい。どこか喫茶店にでも立ち寄るかと言うことで姫路の「カフェ・ド・ムッシュ」に立ち寄ることにする。

人気店なのか店の周辺がここの駐車場ばかりである。店自体は外からはそう大きくは感じないが、中は複雑な構造で結構広い。なお最近有名になった姫路名物といえば「アーモンドバター」であるが、その発祥の店を名乗る喫茶店が姫路に数軒あり、ここもその一軒らしい。というわけで「アーモンドバタートーストとアイスティーのセット(850円)」を注文することにする。

出てきたセットはまずトーストの厚さに驚く。これは四枚切りよりもさらに厚く、三枚切りぐらいだろうか? アーモンドバターは思いの外にあっさりしている印象。アイスティーはよくアールグレイなどを使用したクセの強いものが多いが、ここのはあっさりとオーソドックスな味で飲みやすい。

こうして燃料補給とオーバーヒート気味の身体をクールダウンすると帰途についたのである。帰宅後、風呂を沸かして汗を流すと共にしっかりと身体をほぐしておいたのであるが、果たして明日どうなるか。もっとも最近は年のせいか、翌日には特に不調が出ずに「良し良し」と思っていたら、三日後にいきなり身体がガタガタになるなんてことも起こるから油断できないが。今回は歩数はトータルで8000歩ほどなので大したことはないが、山道だったのでこの数字には出ないダメージが確実に足腰に来ているはずではある・・・。