翌朝は8時に起床。かなり爆睡したがどうしても疲れは少し残る。シャワーで目を覚ましてから、ホテルのレストランでバイキング朝食を摂って、10時過ぎ頃にホテルをチェックアウトする。今日はコンサートの前に京都の展覧会を見に行く予定。

「生誕150年 横山大観展」京都国立近代美術館で7/22まで

日本画の大家・横山大観の画業をその最初期から振り返る大回顧展。

かなり精緻で古めかしい印象の最初期の日本画から、その後に洋画を意識して製作したと思われる作品、さらには試行錯誤の朦朧体、そしてそれを突き抜けてようやく確立した新境地といった大観の作品の流れを概観することが出来る。

大観の進歩としてもっとも分かりやすいのは海の水の表現。初期の模索期には明らかにその表現に失敗した作品が見られるのだが、晩年の海山十題の頃になると水の激しさから透明感まで表現できるようになっているのが分かる。

また、今回改めて感じたのは大観の水墨画の巧みさ。これが晩年にかけての作品につながってきているのも分かる。とにかく常に研究と全身を重ねていた画家だったようである。今回新発見された「白衣観音」などは明らかにデッサンのバランスがおかしかったりしており、元から巧みな画家だったわけではないなどというところが覗えて、なかなかに面白かったりする。

ビッグネームの展覧会だけに会場に人は多かったが、東京などの展覧会のような人の頭越しにしか作品が見えないという状況ではないので、自分のペースでゆったりと(と言っても私が作品を見るペースは普通の人よりはかなり早いらしいが)堪能することが出来た。

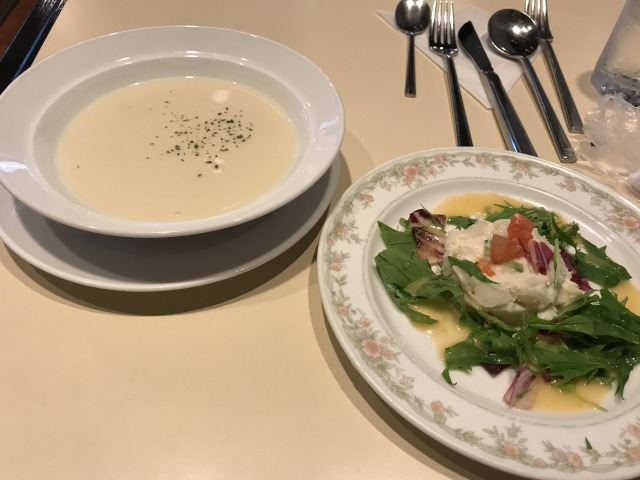

美術館の見学を終えるとバスで河原町まで移動する。今日のコンサートは西宮なので、阪急で移動しようとの目論見。ただ西宮に移動の前に昼食を摂る必要がある。立ち寄ったのは「レストラン菊水」。「フィレステーキのランチ(2300円)」を注文。

コースになっていてサラダやスープから。いずれも普通に美味しいのだが、特別な感動もないのは事実。肉はこの価格だとこのレベルで普通か。若干ボリュームが不足だが、それは仕方のないところ。デザートはなかなか美味い。

落ち着いた懐かしさのある雰囲気の店内だが、その一方で店内がややゴチャゴチャしている上に、店員もアルバイト頼みでややぎこちないところがあるという、伝統や格式とコストの両立で苦労している雰囲気があるのがこの店のツラいところ。店が古いのは別に良いが、ただガタガタするテーブルと椅子は調整した方が良い。

店に入る前に雨が少しぱらつき始めていたが、店内で食事の最中に外は豪雨となってしまった。雨が小降りにならないかとレーダーを調べてみたが、近畿一円濃い雨雲の下で、この雨は当分止みそうな気配はない。仕方ないので諦めて店を出ることにする。

河原町駅までは四条大橋を渡るだけなのだが、その間だけで傘もキャリーもボトボトである。折りたたみ傘を持参していて良かった。

阪急梅田で神戸線に乗り換えて西宮北口までは1時間程度。ここのホールは駅から濡れずに移動できるのがありがたい。フェスティバルホールは地下伝いに行けるようになったが、ザ・シンフォニーホールはどうしても雨の中を歩いて行く必要があるから、このシーズンにはなかなかツラい。一昨日が好天で助かった。

第107回定期演奏会 ラフマニノフ&ストラヴィンスキー ロシア音楽の醍醐味

指揮 ロッセン・ミラノフ

ピアノ イノン・バルナタン

管弦楽 兵庫芸術文化センター管弦楽団

リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」op.36

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)

一曲目はリムスキー・コルサコフらしいかなり派手派手な曲なのだが、ミラノフの指揮は意外にドッシリとした落ち着きのあるもの。色彩的な部分は十分に輝かせながらも、決して焦ったり過度に煽るようなところはない。

ラフマニノフはバルナタンの縦横無尽で自在な演奏がなかなか聴かせる。一楽章は派手派手にガツンガツンと来るかと思うと、二楽章はしっとりし聴かせ、三楽章はかなり遊んでいる雰囲気もある楽しい演奏。ただバックのミラノフはいささが振り回されてしんどそうな印象も無きにしもあらず。それでも第三楽章などは結構丁々発止の掛け合いをしていたように感じられた。

ペトルーシュカは一曲目と同じようなスタンスで、十分に色彩を煌めかせつつもドッシリとして決して目先の効果にだけ走ることのない中身の濃い演奏。最近はややバランスに難が見られていたPACオケも、今回は煌びやかで安定したなかなかの演奏を聴かせていた。

なかなかに充実しており、今シーズンの最後を飾るに相応しいコンサートとなっていた。PACってこんなに上手かったっけ?と思ったが、どうもシーズンラストコンサートだっただけにメンバーもかなり助っ人を加えていた模様。

まだ雨がぱらつく中を満足して家路についたのである。