いざ、大阪へ

さて今週であるが、実は職場が工事停電のために私は年有休暇中である。何しろ停電になると一切の仕事ができないどころか空調も停止するので熱中症確実ということで、関係者以外は全員「休め」というお達しである。そういうわけで私は秋休み中。実はこの際に平日休暇を利用してどこか温泉でもと思っていたのだが、コロナの再蔓延の状況下でその計画は中止となり、辛うじて月曜日に読響のコンサートに出かけただけという次第。

で、この週末だが、金曜日は夕方から関西フィルのコンサートがあることから、その前に平日を活かして今まで訪問できていなかった展覧会を一気に回る計画を立てた。いずれも先月ぐらいから開催されているが、その後のコロナの大流行で訪問できていなかったものである。いずれも結構混むことが予測されるイベントだけに、なるべく混雑を避けて平日に持ってきたという次第。

金曜日は朝から車を出してまずは神戸に向かう。しかし朝の渋滞に加えて事故渋滞があった模様で、途中から車がほとんど動かなくなって無駄に時間を浪費する羽目に。美術館の時間帯指定チケットを取得していたのだが、結局はその予定時間よりも1時間近く遅刻する羽目になってしまう。現地は平日にも関わらず結構混雑している。テレビで宣伝も結構していたし、その影響か。

「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」神戸市立博物館で9/25まで

エディンバラに存在するスコットランド国立美術館の収蔵品からルネサンス期から近代に至る名品を展示する。

会場冒頭にいきなり登場するのはアメリカ側から見たナイアガラの滝を描いた壮大な絵画。作者のチャーチについては私は全く知らないが、雰囲気の良い絵画である。

最初のルネサンス期についてはヴェロッキオとかパルミジャーノなどといった一応は聞いたことのある画家の宗教画が登場。この辺りの作品はいずれも絵画にパターンがあるので、初めて見た絵画でも「なんかどこかで見たことがある気がする」と感じるのが特徴。画家による個性も比較的乏しい。

次がバロックになるが、ここで有名な画家はベラスケス。「卵を料理する老婆」が展示されているが、この作品は明らかにどこで見た記憶のある作品。ルネサンス期よりはいくらか自由度は増すが、まだまだカッチリと書いた古い絵という印象のある作品群である。

階を移ると「グランド・ツアーの時代」となり、ここら辺りからやや自由度の上がった楽しい作品となる。最初に登場するのはブーシェによる可憐な「田舎の風景」の三部作である。ブーシェらしいいかにも優美な絵であるが、どことなくわざとらしさも感じられるのは相変わらず。画題が宗教から離れるので、親しみやすさを感じさせるのがこのコーナーの絵画の特徴である。

次のコーナーは「19世紀の開拓者たち」と銘打って、比較的一般にも馴染みのある絵画が登場する。最初に登場するのがラファエロ前派の可憐で優美で繊細なジョン・エヴァレット・ミレイによる「古来比類なき甘美な瞳」。引き寄せられるような美しさを感じさせるのは彼の作品らしいところ。私の見たところ、本作が本展の白眉。これ以降はコローの絵画やシスレー、スーラなどといった印象派系の絵画も登場。ここまで筆の跡を消した緻密な絵画を見てきた目には、荒々しい筆跡の見える絵画は「かなり変化したな」と感じさせ、当時の保守的な人々が「未完成の絵画」と酷評した気持ちが図らずも理解できるということになる(実際に先のコーナーに登場した未完成の展示品に近い雰囲気がある)。最後にはルノワールの小品も登場して終わりである。

展示品が全体的に古典に偏っているので、そちらに興味のある向きには興味深い展覧会である。私の場合はあのミレイの作品だけで入場料の元は取ったと感じているのだが。

大阪に急いで移動すると、昼食をかき込んで中之島美術館へ

最初から1時間近く予定が狂ってしまったので、それが全体に悪影響を与えている。当初プランではこの後に神戸でもう一カ所目論んでいたのだが、それは予定変更して大阪に直行することにする。次の展覧会は中之島美術館での「岡本太郎展」だが、それも時間帯指定チケット確保済みである。その時間に間に合うように車をすっ飛ばすと、確保しておいた駐車場に車を放り込む。

入場時刻まで20分ほどあったので、その間に美術館手前の「中之島食堂」(各地にあるその地域の名を取った○○食堂というあの定食屋である)に入店して、日替わり定食を頼む。

日替わり定食はエビフライとクリームコロッケ。まあ可もなく不可もなくというところか。典型的なサラリーマンの仕事ランチとも言える。

腹が膨れたところで美術館へ。ちょうど入館時刻である。例によってのやたらに長いエスカレーターで上にあがることになる。

「岡本太郎展」中之島美術館で10/2まで

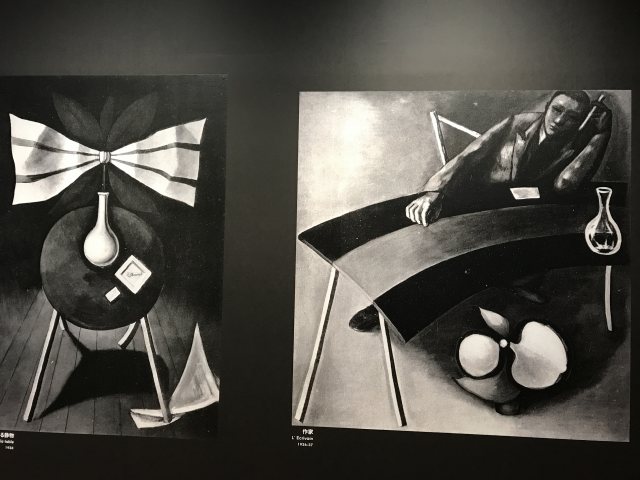

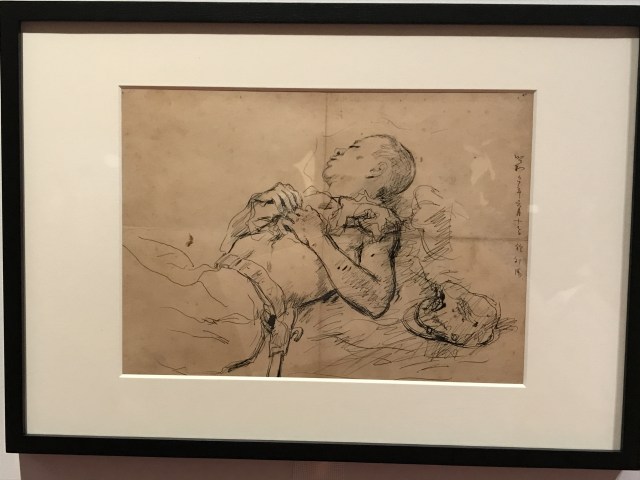

「芸術は爆発だ」の岡本太郎の大規模な回顧展である。最初は戦前の活動についてだが、この辺りは白黒写真しか残っていないようだ。その後、彼も戦争に駆り出されて軍隊用のつまらない肖像画などを描かされる。

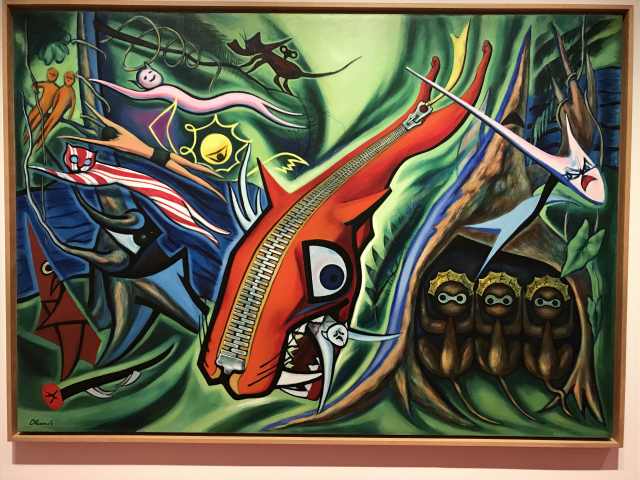

本格的に爆発するのは戦後になってから。かなり強烈な色彩が爆発する彼の画風はこの時点で確立しており、その後も進化は続けるものの、基本はあまり変わっていないことを感じる。

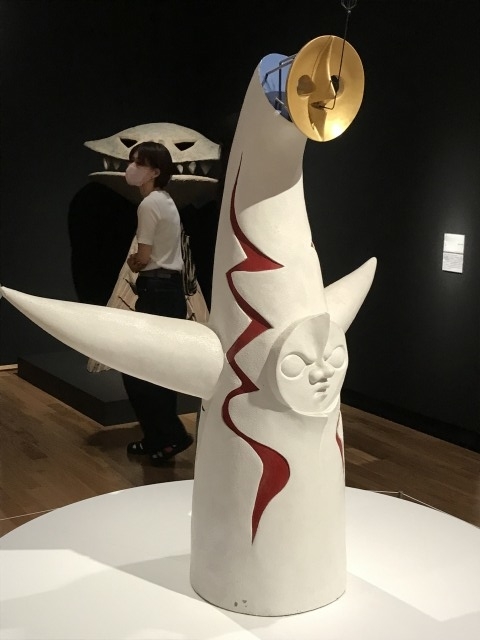

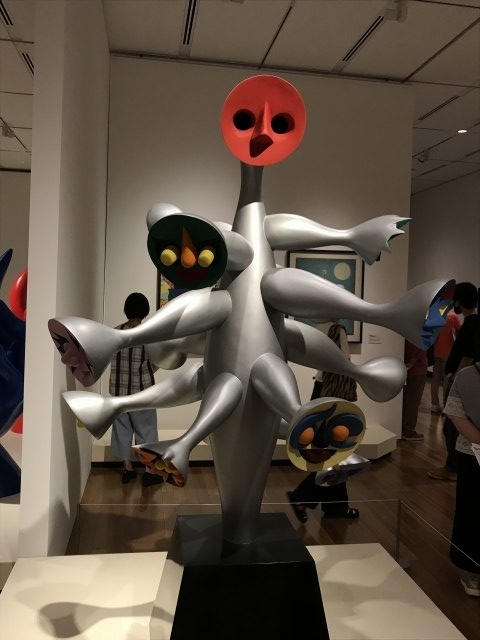

その後、太郎は絵画だけでなく立体造形などの分野にもその芸術表現の幅を広げていく。ここで登場するのが有名な太陽の塔などであるが、そこに到るまでも無数の立体作品を手がけている。

そして大作「明日の神話」なども登場し、最晩年の「雷神」に到るまで太郎芸術はそのパワーを衰えさせることなく突っ走ったようである。なかなかに圧巻ではあった。

なかなかにパワー溢れる展覧会だったが、笑ったのは看板にもなっている太陽の塔(それにしてもこういうスタイルが妙に似合うのがこの作品)に一階に展示されていた謎の「タローマン」。こういうネタにしやすいところも太郎芸術の特徴。なお海洋堂のフィギュアセットも物販コーナーで売り出されていたが、さすがに1セット5000円以上の高級品にはシャレで手を出せるほどに金持ちではないので断念。

大阪市立美術館は大変なことに

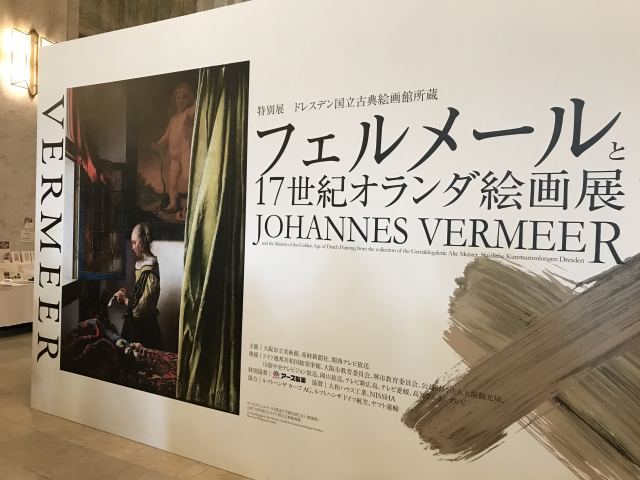

展覧会を一回りしたところで2時ごろ、今日の最後の美術展に向かうことにする。次は大阪市立美術館で開催中の「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」である。会期の点、さらに「フェルメール」というキャッチーな表題を掲げている点などから、間違いなく今日訪問した展覧会の中では一番の混雑が予想される。本当ならここを一番最初に訪問したかったところだが、ルートの関係で最後にせざるをえなかった。ただ恐らくこの週末あたりだと死ぬほど混雑することが予測できることから、何が何でも平日訪問にしようと思っていた。チケットについては平日券(時間帯指定なし)を事前に購入している。

天王寺公園の地下駐車場に車を入れると美術館へ。美術館前にやってくると館外にまで当日券購入の行列が続いている。それを横目に見ながら入口へ。事前にチケットを購入していた判断の正しさを感じた次第。なお現地では「今からでもwebチケットをHPから購入いただいた方が早いです」と係員がアナウンスしていたのだが、残念ながら平日昼間の客といえば高齢者が多いので、そういうのに対応できない模様。

そう言えば以前に見た「ガイアの夜明け」で、若手社員が企画した現地野菜の無人販売事業において、当初は現金の盗難の危険も考えて販売をすべてQRコード払いにしたところ、ほとんど客にスルーされてしまって売り上げはほぼ0になってしまったという事例が紹介されていた。頭を抱えた彼が「現金払いをしたい」という客からの要望もあったことで急遽現金投入箱を設置したところ、急に売り上げが増加、売り上げの95%以上は現金客だったという。事業を企画した若手社員にとっては「QR払いは簡単だし手軽で今どき普通」という感覚だったようだが、どっこい一般客、ましてや産直野菜に興味を示す層にはそうではなかったらしい。

若者がそう思った感覚も、一般客にハードルが高い感覚も私は両方が理解できる。というのも、私もQR払いを使用するが、正直なところ手軽とも簡単とも思わずむしろ面倒くさいと感じるからだ。事前の申し込みもややこしければその都度アプリを操作するのも面倒。私も今から20年たったら、その時代の最新のシステムに対応できるか自信がない。高齢者がQRチケットに対応できないのも仕方のないところであろう。

とりあえず大行列を横目にさっさと入場する。

「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」大阪市立美術館で9/25まで

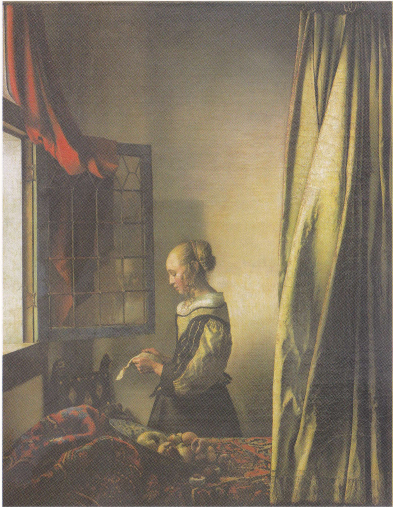

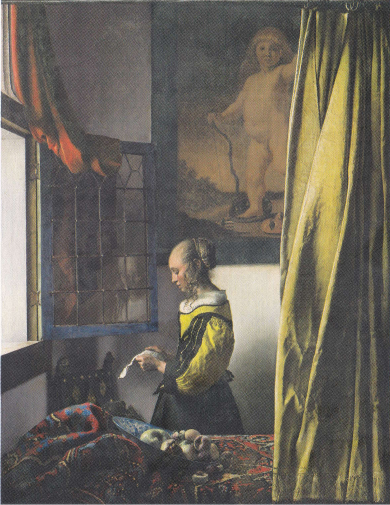

今まで同じタイトルの展覧会に何度か行った記憶があるのであるが、この手の展覧会の内容は端的に表現してしまえば「フェルメールとその他大勢展」である。現存作品が35点しかないと言われているフェルメールはせいぜい展示されても数点が限界(今まで国内での展覧会では5点ぐらいが展示されれば「前代未聞、史上空前規模の展示」と言われるのが普通)であることを考えると、本展も修復がなった「手紙を読む女」一点のみ。ただし今回は4年をかけた修復の過程で、背後の壁にキューピッドの絵画が描かれていることが分かり、それを初登場というのが話題である。

序盤は「その他大勢」の絵画がズラリと並ぶのだが、17世紀オランダ絵画の特徴としてとにかく精緻な絵が多く、その技倆は高い。とは言うものの、本展に関してはこれと言って私に強烈なインパクトを残す絵画はなかったというのが本音。レンブラントなども展示されていたが、これもそんなに印象は強くない。すべての作品がある一定のレベルにはいっているのであるが、傑出したものはない印象。

標題となっているフェルメールの作品が登場するのは最終コーナー。今回、4年もかけた修復の過程も映像によって紹介しているが、まず劣化した表面のニスを取り除く作業を実施したところ、これによってやや黄ばんでいた絵画の色調が鮮やかに変化した。しかしその時に背後の壁の一部が明らかに異なる色調で塗られていることが判明したのである。つまりはフェルメールが描いた時ではなく、ニスで処理されてそれもある程度劣化してからその色調に合わせて背後を塗りつぶしたことになる。そこでその塗りつぶした絵の具を丹念に除去(細工用ナイフで後から塗った絵の具を削り取るという気の遠くなるような作業である)したところ、背後にキューピッドを描いた額絵が浮かび上がってきたという次第だという。

この塗りつぶしの意図は明らかではないが、これによって絵画全体の印象が大きく変化するのは明らかである。修復前の絵画は非常にアンバランスな背後の巨大な壁が、絵画全体に不気味なまでの静寂さを呼ぶことになっている。それに対して修復後は明らかに絵画全体の構図が安定化している。ただその分、中央の手紙を読む女性にだけ向かっていた視点が拡散することになり、印象が弱まるところもある。

どちらが好きであるかは好みが分かれるかも知れないが、今回、初めてフェルメールが意図した通りの状態が再現されたことは非常に興味深いところである。また絵画全体の色彩が鮮やかになったことで、この絵画のオーラが一段と増したことは感じられる。

新今宮で一泊することにする

これで今日の展覧会の予定は終了、後は夜7時からの関西フィルの定期演奏会である。一旦ホテルに入ることにする。今日宿泊するのは新今宮のホテルミカド。この辺りにある安価なホテル群の一つで、駐車場があるのが選定理由。中央オアシスと同じグループに属するホテルだが、中央オアシスの部屋風呂に対し、共同大浴場タイプでその分食泊料金は安めである。

少し離れたところにある駐車場に車を置くと、ホテルにチェックイン。部屋は新館の5階。なおこの新館の部屋は高速インターネット回線を売りにしているのだが、その売りに反して体感的なネット速度はかなり遅い。それが難点とも言える。

部屋に入るとまずは入浴。今週になってから夏が戻ってきた感覚で、歩き回りながら熱中症になりかけていたのでかなり汗をかいた。それをゆったりと流すことにする。ようやく生き返った気分。

部屋に戻るとリモートワーク環境を構築するが、頭がまるで回らない。昨晩が早めに床についたにも関わらずなかなか寝付けずに寝付いたのは朝方という状態だったので、今日は早朝出発で完全に寝不足。この状態ではまともな文章など思いつきもしない。諦めて夕方の外出までの時間はベッドに横になって仮眠を取ることにする。

うつらうつらと30分強まどろんだだろうか。頭は若干スッキリはしたものの、体はかなり重い。体にむち打って起き上がると、夕食とコンサートのために出かける。

夕食はいつもの串カツで

夕食は特に思いつかなかったので、「串カツだるまジャンジャン店」に入店する。串カツを適当に十数本選んで、コーラを頼む。やや脱水気味になっていたようだからこのコーラが生き返る。

定番の串カツを中心に適当につまむ。それにしてもこの店、向こうでガキは甲高い叫びを上げているが、カウンターのすぐ横では夫婦客が大声で会話中。仕切り板などないもおなじだから、もし誰か感染者がいたら全滅しそうだということが気になるところ。

なお定番の串カツは相変わらずの味である。若干胃にもたれる感があるのは私の現在の体調が決して良くないせいだろう。

夕食を終えるといずみホールまでJRで移動することにする。車で移動することも考えたが、今日一日で駐車場代をかなり使ってしまっているので、これ以上の出費はしんどい。幸いにして環状線は普通の乗車率。久しぶりのいずみホールには30分もかからずに到着する。

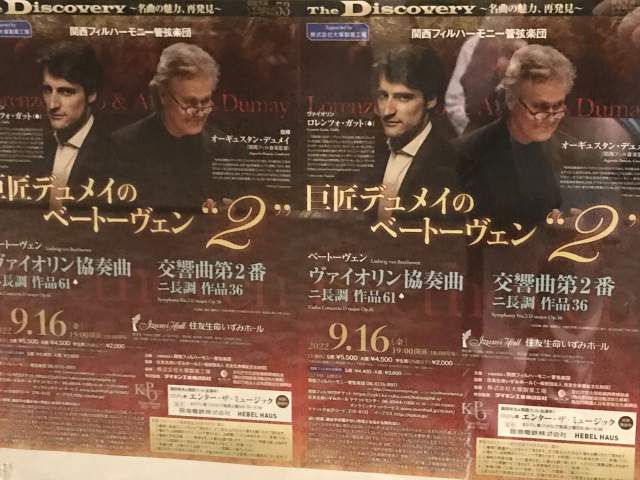

関西フィルいずみホール定期「巨匠デュメイのベートーヴェン“2”」

指揮:オーギュスタン・デュメイ(関西フィル音楽監督)

ヴァイオリン:ロレンツォ・ガット(*)

●ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61(*)

●ベートーヴェン:交響曲第2番 ニ長調 作品36

ソリストのロレンツォ・ガットはデュメイの弟子に当たるようであるが、そのガットの堂々たる演奏っぷりが一番印象に残るのが一曲目のベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲。ガットの音色は非常に美麗であるのが特徴。音色の純粋な美しさに関しては、音色にややクセのある師匠のデュメイの上を行くかもしれない。そしてその演奏は極めて流麗でありながら、それでいてなかなかに力強い。響きの良いいずみホールの特性も作用して堂々とオケと渡り合えるだけのパワーを持っている。

ガットの音色は高音域から低音域に渡って全域でなかなかに美しいが、それがいわゆる神経質な感じにならない余裕を感じさせるのは将来の大器の予感。また技術的に見ても非の打ち所のない安定感がある。おかげで最後まで息もつかせずに曲に没頭させてくれた。単に上手く弾き流すだけでなく、十分な情感を持った演奏も行っており、これは巨大な新星登場の予感を抱かせる。

さて後半はデュメイによるベートーヴェンの交響曲第2番。若きベートーヴェンの才気溢れるこの曲を、デュメイは鮮烈で活き活きとしたリズムで表現してくる。デュメイの手にかかると関西フィルが何とも瑞々しい音色を出すものである。やや管楽器に荒々しさがないでもないが、弦のシットリとした粘りはさすがのデュメイ節。全体としては奇をてらわないむしろ正統派な演奏ではあるのだが、それが単にガチガチの面白くないものでなく、そこから生命感を引き出してくるのがデュメイのすごいところである。

なかなかに期待以上に堪能できたコンサートであった。危険を冒して大阪まで出張ってきた元は取ったというものである。満足してホテルに戻ると、体力を使い果たしてこの日はシャワーを浴びる気力も、当然のように原稿執筆の気力も全くないまま、ベッドに倒れ込んでしまったのである。

この遠征の翌日の記事