この週末は突然の体調不良で予定変更

この土曜日は大阪フィルの定期演奏会に出向く。本来は昨日の金曜日にいずみホールでの関西フィルの演奏会を聞いてから大阪で一泊の予定だったが、金曜午前の仕事中に目のトラブル(右目視野中央に突然の飛蚊の増加)が生じ、午後から急遽眼科に直行する羽目になったせいで、チケットを無駄にすることになった次第。私も老化が著しいし、そもそも目には危険因子があるので精密検査を受けることにした。幸いにして懸念した網膜穿孔や網膜剥離などはなく、眼底検査の結果は異常なしとのことで、私のトラブルは「老化によるもの」という結論になった。というわけでPC画面などを見ると中央に陣取っている飛蚊か鬱陶しくはあるが、これは特に問題も治療法もないと言うことで「経過観察」になった次第。

で、一晩明けて土曜の午前中に家を出ることにする。大阪まではJRで移動だが、今日は結構寒い。夏から一週間ぐらいで真冬になったという印象。どうもこの秋がないという異常事態に、各地の紅葉前線は滅茶苦茶な模様。実際、先週出かけた京都嵐山はまだほとんど紅葉がなかったし。

大阪に到着するとまずは昼食である。と言ってもモタモタ考えるのも面倒くさい。大阪駅から地下鉄西梅田に移動のがてらにある「ミンガス」で「ロースカツカレー(910円)」を腹に入れる。

まあ気分がカレーだったから正解か。しかしやっぱり昔に比べると味が落ちた気がしてならんな・・・。最近はこういうのが増えた。

簡単に昼食を終えたがまだ昼過ぎ、開演が15時からだから時間にかなり余裕がある。こんな時に昔なら「つるや茶房」で一服するところだったのだが、「つるや茶房」があった界隈は改装で閉鎖中。代わりにフロア中央に「ケーニヒス・クローネ」が進出しているが、いかにもお洒落な店内にいかにも割高なメニューは私の心をそそらない。仕方ないので肥後橋まで移動してしまう。

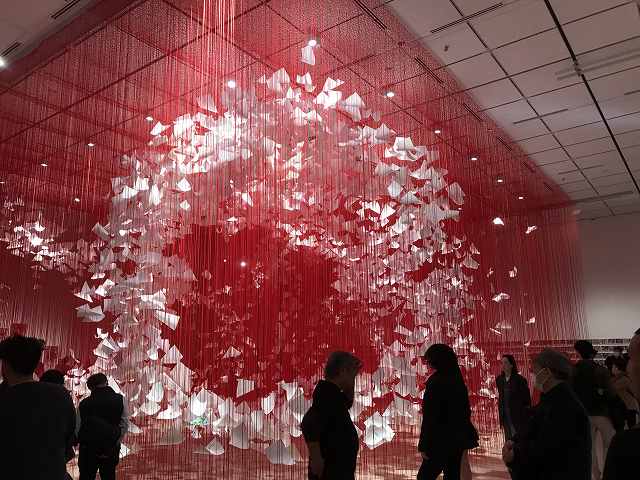

こうなると前回にあまりの混雑ぶりにパスした中之島美術館の「塩田千春展」でも行くしかない。前回はクレジットカードの認証でコケたせいで散々だったが、今回はその確認はしてある。最悪券売所に長蛇の列があった場合でも今日は時間の余裕もある・・・と臨んだら、券売所には行列は皆無。チケット購入も入場もすんなりいって拍子抜けである。

「塩田千春 つながる私」中之島美術館で12/1まで

大阪出身で現在はベルリンで活躍しているという塩田千春の16年ぶりの大規模な個展だとか。塩田と言えば大量の糸を使った作品が有名とのことだが、本展はいきなり最初から(というか、既に入口の前から)その手の巨大インスタレーションから始まる。

もっとも彼女も現代芸術家の常で、この手法に行き着くまでは普通に抽象画とかも描いていたようである。また現代芸術作家お約束の映像作品なども。それがその内に何やら糸が登場してくる。そこで自分の持ちネタに開眼したということだろう。

どうも糸とドレスがモチーフの基本のようであり、そのような巨大作品が会場内を占拠している。

人体模型を糸に埋めた作品なんかもあるが、蜘蛛の糸のような雁字搦めの窮屈さに縛られた現代人の象徴・・・とでもそれっぽく言っていたら、解釈したことにでもなるんだろうか?

巨大作品が多いせいで、会場の広さの割には作品数としては極端に少なくなるので、2000円という入場料が割高に感じられなくもないところだが、まあ会場設営の手間だけでも大変だろうから仕方ないと考えるべきか。もっともそれが芸術的感慨と相関するかと言えば無関係なんだが。

なお私は最初に案内を見た時から「なんかどこかで見た気がするな」とバックナンバーを繰ったところ、やっぱり 前に豊田市美術館で彼女の作品を見ていた。あのときは展覧会自体が「蜘蛛の糸」と銘打っており、白いドレスを黒い糸の中に閉じ込めた作品だった。あの時も「芸術的感慨はともかく、所詮はテーマパークのアトラクション」という現代アートに対する私の評価そのままの作品だった。あれ以降も「現代アート作家は、一発芸の芸人しかおらんのか」という私の感想のまんまの展開をしていた模様。

展覧会をゆっくりと鑑賞して降りてくると、券売所及びエスカレーター前には大行列。わずかなタイミングの差でこんなことになってしまったようだ。これはついていたと考えるべきか。

なお混雑する展覧会などで狙い目の時間帯は昼食時間帯。だから私はあえてこの時間帯を狙うことが多い(今回はあくまでたまたまだが)。人と同じような行動をすると絶対に混雑するという道理である。もっともこのせいで私の遠征では昼食を食いっぱぐれることが少なくない(昼食時をずらしたら、レストランの昼営業が全部終わってしまうことも少なくない)。

ホールに戻ってきた時は開場30分弱前。「プロント」ででも時間をつぶそうかと思ったが、パスタを食う気はなく、ドリンクメニューも今ひとつそそらない上にレジがモタモタと行列が出来ているので、馬鹿らしくなって出てくる。結局は開場まで、ホール入口脇のベンチを陣取ってこの原稿執筆で時間をつぶす。

時間が来ると入場。先日会員に案内のあった来シーズンのプログラムが配布されている。来シーズンの目玉は、今年体調不良でキャンセルになったデュトワの再演(ラヴェルの「ダフニスとクロネ」の予定)。それとフェドセーエフでチャイコの1番か。デュトワは楽しみ(もっとも「火の鳥」を聞きたかった)だし、フェドセーエフは長年のリクエストがようやくである。ただ尾高がいささか趣味のエルガーに走りすぎなのが私にはちょっと。下野もバルトークの「青ひげ公の城」といささか全体的にプログラムがマニアックになっている。一番のメジャー曲がモツレクとハルサイか。客入りは大丈夫だろうか? この「攻めた」プログラムは大フィルの自信の現れだろうか?

喫茶でアイスコーヒーと高級サンドイッチを頂きながら、この原稿入力でしばし時間をつぶす。ここのコーヒーは苦味も渋みも薄い(つまり本格的ではないんだろう)ので私のお子様舌にはよく合う。ただ毎度の事ながら立ち席は腰にキツい。

場内はまずまずの入りだが、会員席にちらほらと抜けがある。今日は京都では井上道義によるブルックナーの8番(チケット完売)、西宮ではラトル指揮のバイエルン放送響と強力な裏公演がある。会員クラスのクラオタならそっちに行った可能性も強い(私も金があったらバイエルンに行きたかった)。それに今回はやはりプログラムがいささかマニアックに過ぎるような気もする。現代曲とショスタコという組み合わせは、特に高齢者にはいささかしんどいかも(もう既に私も高齢者の入口に差し掛かっているが)。

大阪フィルハーモニー交響楽団 第583回定期演奏会

指揮:ロバート・トレヴィーノ

ルーストン:奇妙な海 【日本初演】

ショスタコーヴィチ:交響曲 第7番 ハ長調 作品60「レニングラード」

一曲目はシリア系アメリカ人作曲家ルーストンによる現代曲。トレヴィーノがスウェーデンのオケとの公演の際に委嘱した曲だという。当初は歌唱付きの予定が、コロナの影響で歌唱不可になったことから急遽管弦楽曲として作り直したらしい。

「奇妙な海」という曲名の意味はよく分からんが、とにかく「奇妙な曲」という印象ではある。典型的な現代音楽でメロディラインの存在しない奇っ怪な曲。打楽器陣を中心にやたらに賑やかしい曲ではある。

まあ正直なところ聞いていてしんどいのは否定できない。私も途中で睡魔との戦いが大変であったが、回りを見渡すと早々と戦いを放棄して完全に落ちている観客が多数。まあまだまだこの手の曲が一般に浸透するには時間がかかろう(と言うか、そんな時が来るんだろうか?)。

後半はショスタコの7番。実際にナチスに包囲されるレニングラードで書かれたと言うだけあって、第一楽章などの乱痴気騒ぎの中の圧迫感が半端ない。そして一転して第二楽章は祖国の情緒を描こうとするかのような美しい旋律が。トレヴィーノの演奏はその辺りのメリハリがかなり強い。大フィルの演奏もかなり精彩があるというか、輝かしさを感じる。

第三楽章を経て、最終楽章だが単純な勝利のファンファーレではないようである。どちらかと言えば戦いが終わってやれやれという感がにじみ出ている印象の音楽。最終楽章を制作していた頃には国の意向でレニングラードからモスクワに避難していたらしいので、実際にようやく戦いが終わってやれやれという感もショスタコ自身にあったのかもしれないなどと思いを巡らせる。この曲についてはショスタコは、ナチスだけでなくソ連も含めて戦争という行為を批判しているという分析があるそうだが、私の印象としては「何を馬鹿なことをやってるんだ」と戦争を遂行する連中を心底馬鹿にしているのではという気もしたりする。

トレヴィーノの指揮は終始一貫して明快でメリハリが強いもの。しっかりしないと眠気を誘いかねない難曲を見事にまとめきった手腕はかなりのもの。なお私の過去のトレヴィーノ評を確認してみると、ショスタコやストラヴィンスキーは高評価で、ブラームスをやった時は「空騒ぎで心に響かない」と酷評している。やはり現代系の曲が得意な指揮者のようである。