年末と言えばやっぱり「あれ」か

いよいよ年末も迫ってきた。クラシック業界で年末と言えばやはりあれだろう。と言うわけで今日は関西フィルの第九の公演のために大阪に繰り出すことにした。実のところは私自身は年末の第九には全く興味はないんだが、関西フィルの定期演奏会には毎年必ず第九が組み込まれているから仕方なしという面もある。正直なところ、個人的には他のプログラムの方が良いんだが・・・。

朝食を摂って一息ついてから、午前中に家を出るとJRで大阪まで。大阪には昼頃に到着する。ザ・シンフォニーホールで開演は14時半からなので、それまで時間的に余裕がある。そこで福島に移動すると、そこからプラプラと聖天通なる大阪的な微妙に昭和臭の漂う商店街をプラプラと歩く。

目的はここに移転した「イレブン」。かつては将棋会館にあり、あの藤井聡太も行きつけにしていたという洋食店である。将棋会館の老朽化に伴う建て替えに当たり、将棋会館と共に高槻への移転も取りざたされたが結局は福島に残ったものの、その後同じ福島でもこちらの方に移転した老舗である。

以前にこの近くまで来たことがあるが、その時は生憎木曜日で閉店していた。今回は改めての訪問。あの時は夕方だったためかかなり遠い印象(夕方に歩いていると、いろいろと物思いにふけるせいか距離を長めに感じる)だったが、真っ昼間に歩いてみると意外に近い。

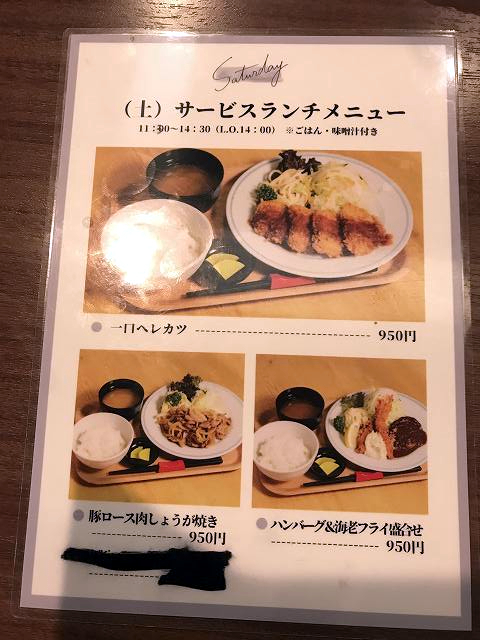

店は奥に深いうなぎの寝床だが、以前よりは広くなったように思う。昼食時もあって来客は多い。私の注文だが、藤井聡太の勝負飯だったというバターライスも捨てがたいのだが、土曜のランチメニューの「一口ヘレカツランチ(950円)」を注文する。

揚げ物なのに揚げ油がしつこくなくてサッパリしている。イレブンの味は健在。そう言えば奥の厨房を見れば見慣れた顔のマスターがいる。久しぶりに美味しい町の洋食店の味を堪能したのである。CPは高くこれこそ町の洋食屋。

昼食を終えるとフラフラとホールまで。高速をくぐるので近くもないが決して遠くもない距離。途中で先日見かけた「鷺洲やまがそば」もある。福島のやまがそばと関係があるのかないのかは定かではないが、ここも一度は訪問したい。なおこの界隈、以前の「かなり遠い」という印象と異なり、今回はまあそんなものという距離である。「開演までに時間的余裕があり、重たいキャリーをひきずっていない」という条件なら再び来たいところだが、実はその2条件が揃う事態というのが結構希であったりする。

ホールまでそう遠くないせいで、ホールに到着したのは開場よりも30分以上前になってしまった。仕方ないので近くの公園のベンチで寒空の下、この原稿をpomeraで入力している次第。それにしても急激に寒くなった。真夏から一足飛びに真冬になった印象。こういう激しい気象変化が既に若くはない体には響く。

開場10分前ぐらいから入口前にはズラズラと行列。ようやく開場時刻になったところでゾロゾロ入場。外が寒かったのでホッとしたところがある。入場すると客で一杯の喫茶で一息。

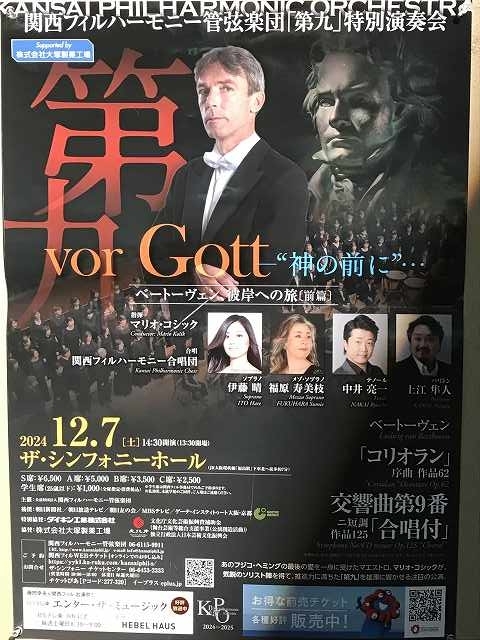

今日のプログラムは第九にコリオラン。指揮はコシックである。日本での知名度はイマイチのスロヴァキアの地味系ベテランというところか。場内はそれなりに入っている。やっぱり年末の恒例行事ということだろうか。

関西フィルハーモニー管弦楽団 「第九」特別演奏会

[指揮]マリオ・コシック

[ソプラノ]伊藤 晴

[メゾソプラノ]福原寿美枝

[テノール]中井亮一

[バリトン]上江隼人

[合唱]関西フィルハーモニー合唱団

[管弦楽]関西フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン:

序曲「コリオラン」op.62

交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」

先に私はコシックのことを地味系ベテラン指揮者と言ったが、まさにその印象通りの演奏である。一般的に指揮者と言えば我が強く、必ずどこかで「俺が俺が」の色を出したがるのものであるのだが、コシックの指揮にはそういうものがない。手堅くはあるのだがそれだけという印象。どちらかと言えば芸術家と言うよりは腕の良い職人という感覚を受ける。オケをまとめるとという指揮者の職分を淡々と作業として果たしているというようにさえ感じられてしまうのである。

コリオランは最初からやや早めのテンポで粛々と進む。コシックの指揮ぶりは決して投げやりな感じもなく、それなりに力の入った指揮のように感じられるのだが、そこから繰り広げられる音楽はなんとも冷めた印象を受ける。確かに単なる一本調子ではなく強弱なんかも付けてはいるのだが、それは楽譜に従ってというように感じられて、そこから伝わってくる指揮者のメッセージというものが残念ながら全く見えない。

休憩なしでそのまま始まった第九でも、そのような妙にクールな演奏はそのまま。決して関西フィルが下手なわけでもなく、コシックが手を抜いているとも感じられないのだが、どうにも音楽がこっちに迫ってこずに表層を流れてしまうきらいがある。

何となく尖ったところが全くなく、実に最大公約数的な第九なのである。12型という大きくも小さくもないオケ編成から始まって、室内楽的でピリオド的な第九でもなく、普通にモダンアプローチなんだが、かと言って徹底的に甘美に歌わせるでもなく、パワーで押しまくるでもない。全てが無難ではあるが特徴の無い演奏という印象。

これはコシックの音楽観によるものなのか、それとも本人の性格によるものなのか。演奏終了後のカーテンコールを見ていても、「俺がやってやったぞ」とばかりに目立ちたがる大抵の指揮者と異なり、いちいち共演者をまず立てて自分の存在をかなり小さくしているコシックの様子からは、どうも後者であるような印象も受けた。

そういうわけであるから、私のような下品な人間にはいささか物足りない感の強い第九となったように思われる。やはり芸術は己の我をある程度出してのものだと私などは思うのだが。

正直、何となくモヤモヤ感の残る演奏であった。中途半端な気持ちを抱えたまま、この日は帰宅するのである。