朝は喫茶店モーニング

疲れていたので翌朝はとくに目覚ましもかけずに眠るに任せていたら、爆睡から目が覚めたのは8時前。ちょうど頃合いなので起床することにする。勤め人にとっては眠りたい時間まで寝て目が覚めた時に起床するというのはなかなかの贅沢である。

とりあえず目が覚めるとまずは朝食に出かける。生憎今日は朝から結構な雨である。そう言えばテレビをつけたら鹿児島で豪雨との放送がされていた。近畿もついに梅雨入りだろうか?

立ち寄ったのはホテル近くの喫茶店「キャメル」。雰囲気の良い店内にテーブル席が数個の小さな喫茶店。席数が多くないためか、1時間でお願いしますとの張り紙がある。モーニングはホットで500円。私は550円のアイスを頂くことにする。この界隈はこういうワンコインで朝食を摂れる喫茶店が多いのが助かるところである。

モーニングは厚切りのトーストとゆで卵がついている。まずまず普通に美味しい。コーヒーが私には少し苦めということは、本格的なんだろう(笑)。この喫茶店の難点をあげるとしたら、この地域の喫茶店の常として喫煙可であることと、この店は土曜は休みらしいことぐらいか。

朝食を終えて部屋に戻ってくると、まずは朝風呂。これがちょっとした贅沢。変温動物化している私はこうやって体を温めることでようやく動けるようになる。

入浴後はテレビをチラチラと見ながらしばし昨日の原稿などの執筆。

10時になったところでPACの今後の公演のチケットの発売があるのでチケット確保作業。しかし佐渡の公演が人気があるのか、回線の遅さもあってチケットの取り負けで、押さえる席押さえる席がことごとく「確保できず」で延々と無駄に時間を浪費することになってイライラが募る。結局はさんざん時間を浪費した挙句に確保できたのは2階サイドのクソ席である。これ以外のカーチュンの回と下野の回は問題なくまともな席を確保できる。やはり佐渡人気侮れずか。個人的には佐渡の演奏自体はトークに比するとあまり面白いとは感じないのだが。

チケットの手配を終えたところで外出する。疲れも溜まっているし部屋でゴロゴロしておくということも考えられるだが、どうもそういう自堕落な生活は性分的に許せないところがある。私は仕事は手を抜いても遊びは手を抜かない人物である(笑)。

京都に出かけることにする

今日の予定だが、正直なところ大阪では行くべき展覧会は現状ではほとんど既に押さえているのでもう予定がない。そこで京都に向かうことにする。主目的は伊勢丹で開催されている「菱田春草展」。後は状況次第である。

京都に到着した時にはもう昼前なので昼食を先にしておきたい。伊勢丹で摂る手もあるが、それだとまた「美々卯」になりそう。そこで駅の南まで行って「東洋亭」に行くことにする。常に待ち客の多い店だが、まだ正午よりも若干早いのと今日は平日なのとでスムーズに入店できる。注文したのは「ビーフカツのランチ」。

最初に登場するのは例によってのトマトサラダという名の丸ごとトマト。しかしこれがまたなぜか異様に美味い。いつもトマト嫌いの私が美味いと食べられるのに驚き。トマト特有の不快な青臭さよりも、甘さとジューシィーさを感じるのである。

次にメインが登場。柔らかいビフカツが実に美味。私はどちらかといえばビフカツは「梵」のようなミディアムの方がレアカツよりは好きなんだが、ここのはこれはこれで美味い。

メインの後にはデザートとコーヒーもつけている。デザートは100年プリン。このしっっかりとした昔ながらのプリンが実に私好み。私は今はやりのやたらに柔らかいプリンよりも、こういうタイプのプリンの方が好みである。久しぶりに堪能する。

満足してかなり贅沢な昼食を終える。正直なところ3380円という支払いはかなり懐にダメージだが、たまにはこういう命の洗濯もしないと精神が持たない。昼食を終えると伊勢丹へ。ここに来るたびにいつも感じることだが、このビルの使い勝手の悪さに呆れる。設計者はいった何を考えて設計したのか。下品すぎる外観を除いて考えても、利用者の動線を全く考慮していない構造は、安藤忠雄並みの非実用建築設計の臭いを感じる。

「生誕150周年記念 菱田春草と画壇の挑戦者たち ―大観、観山、その後の日本画へ」美術館「えき」KYOTOで7/7まで

明治時代に新しい日本画のあり方を模索しつつ36才という若さで未完のままに早逝してしまった菱田春草を中心に、横山大観や下村観山など彼に関わり合いのあった画家も含めて、当時の日本画の目指していたところを水野美術館のコレクションで紹介する。

菱田春草は横山大観と共に「朦朧体」と揶揄された描線のない作品が有名であるが、実は最初の頃は橋本雅邦に徹底的に仕込まれて線を重視した伝統的な日本画スタイルの作品を描いていたという。本展最初はその頃の作品及び春草が尊敬していた師である橋本雅邦の作品などが登場。また同門で切磋琢磨する関係であった横山大観、下村観山の作品も登場する。

春草は大観などと共に岡倉天心に傾倒したのであるが、天心が保守派の巻き返しで東京美術学校を追われたことで、新たに設立した日本美術院に参加することになる。その頃に天心から「空気感を表現できないか」という課題を与えられたことから様々な技法についての模索を重ね、朦朧体と揶揄される描線を使わない独得の日本画にたどり着く。なお今日ではあまりネガティブな印象を持たずに「朦朧体」という言葉を一流派か何かのように語ることが多いが、これは当時はまさに魑魅魍魎のようなもので、極めてネガティブに気色悪いものという意味で否定する言葉であった。なおこの朦朧体という言葉を使ったのは、天心を追いやった保守派の連中だったらしい。

画壇に認められないものだから絵は売れないという中で、資金繰りに窮しながらも春草らは新たな日本画の探求に打ち込む。その頃の作品や、その後に渡欧した頃の作品などが登場するが、確かに今までの伝統的日本画の閉塞から飛び出して新しい日本画を模索していることが覗えるが、保守派が「西洋かぶれ」と毛嫌いしたのも理解できるようなところのある作品である。

しかしやがて時代が彼らを受け入れる。段々と彼らの作品も画壇での評価が上がってくるようになる。しかしそのような頃に春草が病で倒れてしまう。療養によって一時的には回復して精力的に画業にも取り組んだらしいが、やがて病は再発して36才で未完のままにこの世を去る。

彼のライバルとも言えた大観がその後にまさに日本画の巨人になったことを考えていると、つくづく春草の早逝は惜しまれるところである。本展ではその春草の目指した道を伺うことが出来る興味深い展覧会であった。

さてこれで京都に来た最大の目的は達成。この次の予定だが、正直なところ直ちに大阪にとんぼ返りしたいのが本音。どうも異常に消耗している。今日の京都は照り付けるような暑さではないのだが、何かじわりと不快な汗が体に滲んでくるような蒸し暑さ。朝に雨が降ったのが災いしているようである。どうもそれで本調子ではない体の体力が削られているようだ。しかしここまで電車賃をかけてわざわざ来ている以上、これだけで帰るのは私の主要行動原理の一つである貧乏性が許さない。これからの行き先候補として東山と嵐山の二カ所の候補があったのだが、遠すぎる嵐山は断念して、東山の方だけ採用することにする。

地下鉄を乗り継いで目的地の近代美術館へ。なお途中の「祇園饅頭工場」で夜のおやつとして「わらび餅」を購入しておく。最近はこの店も有名になったのか、インバウンド客が行列を作っていて立ち寄れないことが多々あったのだが、これも今日が平日であることが幸いした。足取りは重いが何とか近代美術館に到着する。

「倉俣史朗のデザイン-記憶のなかの小宇宙」京都国立近代美術館で8/18まで

銀座の「三愛ドリームセンター」の店内設計などの空間設計で名を馳せたデザイナーの倉俣史朗が手がけたオリジナリティに溢れる家具などとそのアイディアスケッチなどを展示している。

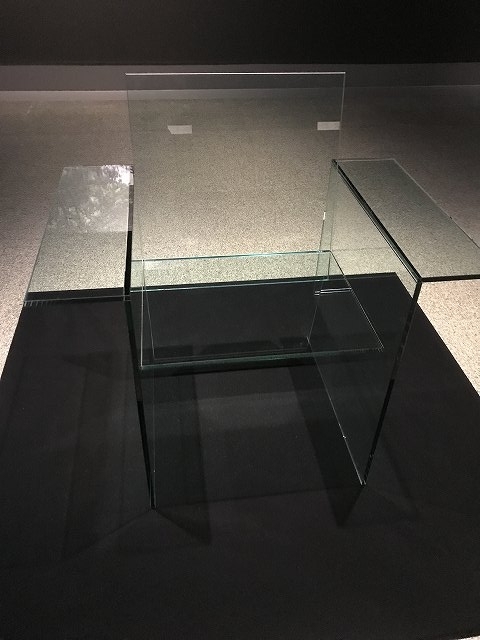

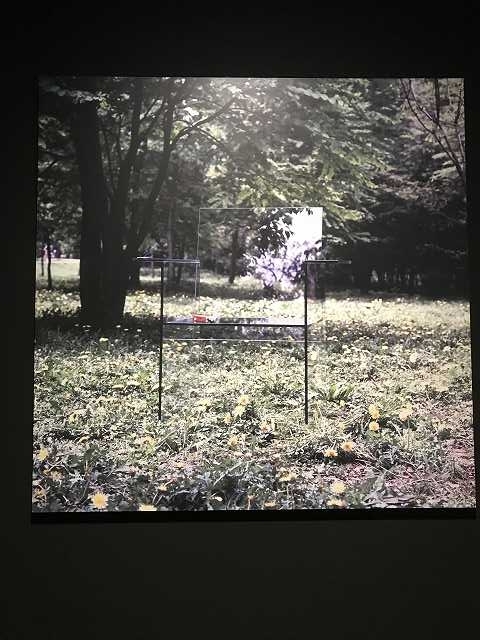

最初のコーナーにいきりな展示してあるのが「ガラスの椅子」であるが、実用性があるものとは思われないが、倉俣が目指していたところの浮遊感や重力と言った概念を象徴している作品である。

実際にこの椅子を自然の中に置いた写真があるのであるが、こうなると椅子の存在は完全に消えてしまい、まさに空間に浮いているかのような状態になる。

なお恐らく同様のコンセプトに基づくと思われる作品が、金属ネットを利用した椅子。会場外にレプリカが設置されていたが、見た目に反して座り心地は悪くなく、これらについては意外に実用性もある。

家具類の展示も多数あったが(撮影禁止)、デザイナーに良くあるように幾何学形態に対する固執のようなものも見られ、これは私にも理解しやすいところ。かなり奇を衒っているように見えても、意外と発想自体はシンプルであるという印象を受けた。

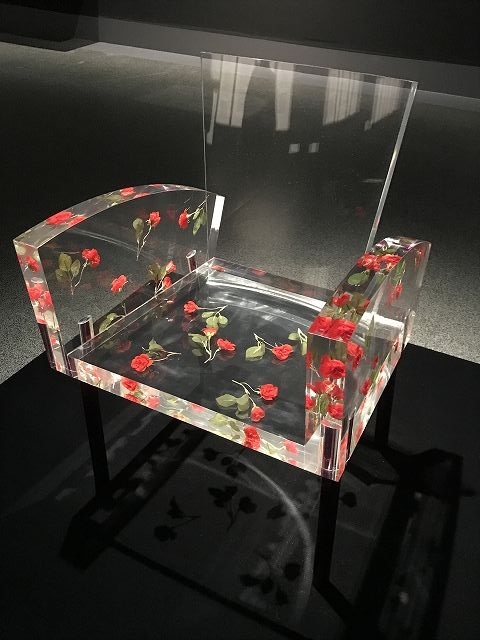

そして浮遊や重力に固執した倉俣が自然に行き着いた素材が透明アクリルだったようで、これに物を浮かべてまさに「浮遊」させるシリーズが登場する。そういう代表作が「ミス・ブランチ」であり、彼の思考過程から行けば当然底にたどり着いたというのが納得できる作品である。

実のところ工業デザイン的な物には興味が薄い私であるが、彼のデザインについては不思議と共感できるところが少なくなかった。なかなかに楽しめたのである。

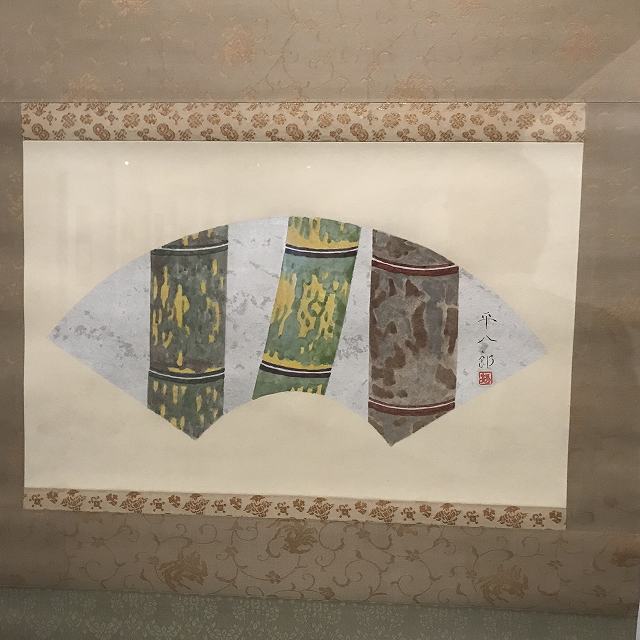

常設展では福田平八郎

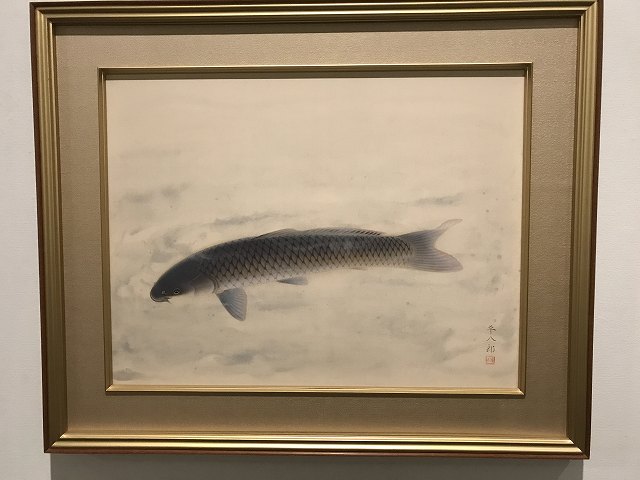

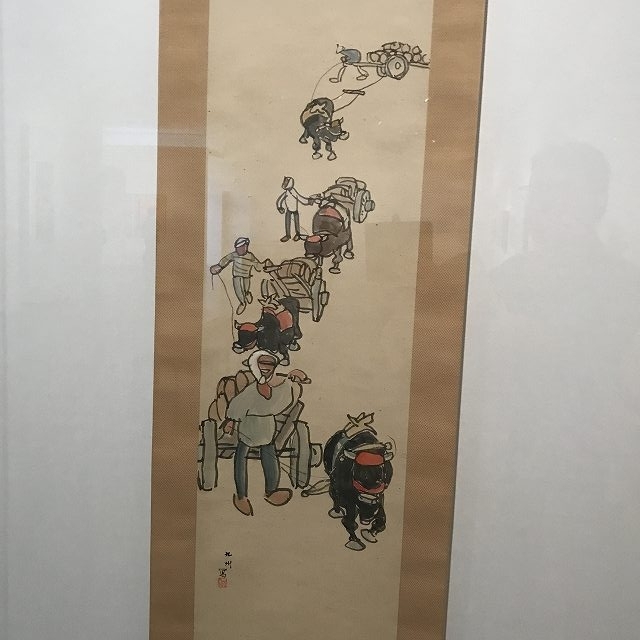

特別展の見学後には常設展の方も一回りする。先に中之島美術館で見学した福田平八郎の特集展示がされている。それにしても写実的な鯉の絵から

このようなサクッとした作品

さらには写実から装飾に転じたような作品など

相も変わらず実に幅の広いとらえどころのない画家である。

近代美術館の見学を終えると大阪に戻ることにするが、既に足元がフラフラしている。明確な原因は不明だが、あからさまにかなりやばい状況なのは自分で分かる。大阪までの新快速がたまたま座れたのが幸い。これが立ってなら途中でぶっ倒れた可能性もある。

地下鉄を乗り継いでようやくホテルに戻ってくるが、正直なところヘロヘロでそのままベッドに倒れ込んでしまう。ガス欠気味なので途中で起き出して買い込んでいたわらび餅を半分腹に入れるが、どうも回復とはほど遠い。体調不良の原因は自分でも不明だが、一番ありそうなのは軽い熱中症。とにかく京都は気温よりも蒸し暑さが感じられ不快であった。熱中症なら、もっと真夏真っ盛りの時に京都をうろついていてなったことは何度かあるが、この時期はまだ少々早すぎる気がする。老化で気候対応能力が低下したのか。

しばしそのままダウンしていたが、5時過ぎになったところでコンサート前に夕食に繰り出すことにする。しかし体はヘロヘロだし、今日は昼に贅沢しすぎて金もないしということで、近くの「らいらいけん」に行くことにする。注文したのは「日替わりランチ(800円)」。

小鉢は冷ややっこをつける。おかずは一口カツにエビフライに豚しゃぶサラダ。豪華さはないが普通に美味いしボリュームは十二分。これだけのものを800円で食べられるのだからCPは抜群。さすがにこの界隈はCPでは圧倒的なものがある。

夕食を終えて再びホテルに戻ってくると、またもベッドでしばしグッタリ。やっぱり症状としては軽い熱中症っぽい。デュトワは降板とのことだし、もういっそ今日のコンサートはやめるかとの考えも頭を過ぎるが、むざむざチケットを無駄にするのも馬鹿らしい。6時になったところで意を決して部屋を出る。

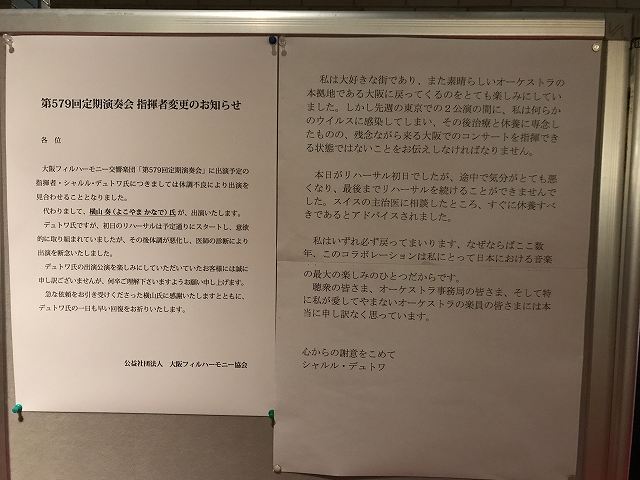

ホールには地下鉄ですぐに到着する(これがもっと経路が複雑だったら、マジでパスしたかも)。ホール前には指揮者交代の案内とデュトワの声明が出ている。それによるとリハーサル中に気分が悪くなり、リハーサルの継続が不可能となったのだという。東京で何らかのウイルスに感染と書いてあったがコロナだろうか? ただかなり残念であるという趣旨が書いてあり、これはもしかしてデュトワ完全回復の後に何らかのリベンジ公演があるかもという気もする。例の騒動であちこちから仕事を切られた最中に声をかけてくれた大フィルには、デュトワ個人も並々ならぬ恩義を感じていると聞いたこともあるし。

リハを始めてからの急遽の降板だけに、今さら曲目変更はできないしで指揮者選定は難航を極めたと推測できる。こういう場合に一番に候補になるべき首席指揮者の尾高忠明はN響とのスケジュールの関係で無理だったとのこと。またもう一つの問題が、プログラムが火の鳥の1910年版という比較的マイナー曲であること。スケジュールが空いていてなおかつこの曲の演奏経験がある指揮者となると限られる。そこで横山奏に白羽の矢が立ったらしい。そう言えば横山について何となく名前だけは聞いたことがあると感じたのだが、今年の春のPACの公演で体調不良のために降板した井上道義の代わりに、火の鳥を指揮した指揮者だった。先には井上の代演で、今度はデュトワの代演とはなかなか数奇な指揮者である。

デュトワの公演ということで、場内は満席に近い。どうも会場に来てから指揮者交代を知った観客も少なくなかった模様。果たして横山はどういう演奏を繰り広げるか。

大阪フィルハーモニー交響楽団 第579回定期演奏会

指揮/横山奏

ヴァイオリン/金川真弓

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」(1910年版)

一曲目は有名なヴァイオリン協奏曲であるが、これは金川の演奏に尽きる。力強くてテクニックも非常に安定しており、さらには表現力も実に豊か。観客を圧倒しつつしっかりと聴かせる堂々たる演奏。日本の女性ヴァイオリニストでこれだけ堂々とした圧巻の演奏ができるのは、彼女以外では日本のヴァイオリニストの第一人者である神尾真由子ぐらいとしか浮かばない。

彼女の圧巻の演奏に場内は大いに沸いた。アンコールのパガニーニでも見事なテクニックを披露してなかなかの盛り上がりである。もっとも彼女の演奏は圧倒的であったが、オケとの絡みについては何度かややぎこちなく感じる部分があり、いささか準備不足感もあったのである。急遽の指揮者交代でリハーサルに十分な時間を取れなかった可能性がある。

休憩後の後半はメインの火の鳥。さて大フィルの演奏であるが、なかなかに個々の奏者が良い音を出して豊かな音楽を繰り広げる。ただ残念ながらそれを統括する指揮者の意図が薄い。デュトワは大フィルから普段とは全く違う煌びやかで艶っぽい音色を引き出したのであるが、残念ながら横山はそれには及ばない。あくまでいつもの大フィルの音である。

曲自体が前半はかなり静かに情緒を出していくのだが、残念ながらそこにピンと張りつめた緊張感がないせいで、いささか弛緩してしまう感があり、端的な言い方をしたらやや眠い演奏になっているように感じられる。さすがに急遽の代演でその上に初めてのオケとなったら、横山にしてもオケの完全掌握は難しかろう。あくまで代演としては無難な演奏で演奏が破綻するようなことはなかったのであるが、横山の独自色のようなものがあまり感じられず、終始一貫「代演」という言葉が頭から離れなかった感がある。結局は聴く方としては、いちいち「ここはデュトワだったらどう表現するか」というような考えが頭から離れないのである。

観客が多いので場内の拍手の音量は大きかったが、どことなくさっきの金川に対する拍手よりは熱狂の度合いが薄い感があった。実に無難な演奏であるので「金返せ」の怒号が飛び交うような演奏ではないが、残念ながら「デュトワとは違うがこれはこれであり」と観客を納得させるところまではいっていなかったように感じられる。横山にしたら、いきなりの上に十分なリハの時間もないというかなりの無茶ぶりをされたという気の毒な点が非常に多いんだが、それを覆して一夜でスターにという伝説の誕生には厳しかったようだ。

まあ横山には本当に気の毒かなという感じがする。デュトワがリハをやり始めたところでの交代だから、完全に自分の意志を通すというのも難しい状況だろうし。大フィルも突然のまさかのアクシデントには相当戸惑っただろうと思われる。

コンサートを終えるとホテルに戻る。熱中症の余韻があるのかどうもまだ頭がフラフラする。部屋に戻るとわらび餅の残り半分を腹に入れてからベッドでダウン。しばし休憩してから起きだして入浴することにする。それにしても体が疲れている。熱中症のせいもありそうだが、よくよく見てみると何だかんだで今日は1万7千歩以上も歩いている。どうやらこれも大きな原因か。とにかく昨日の原稿をまとめて何とかアップするが、これ以上はとにかく体がだるくて何が出来る状態でもないので、この日はこのまま就寝する。

本遠征の翌日の記事

本遠征の前日の記事